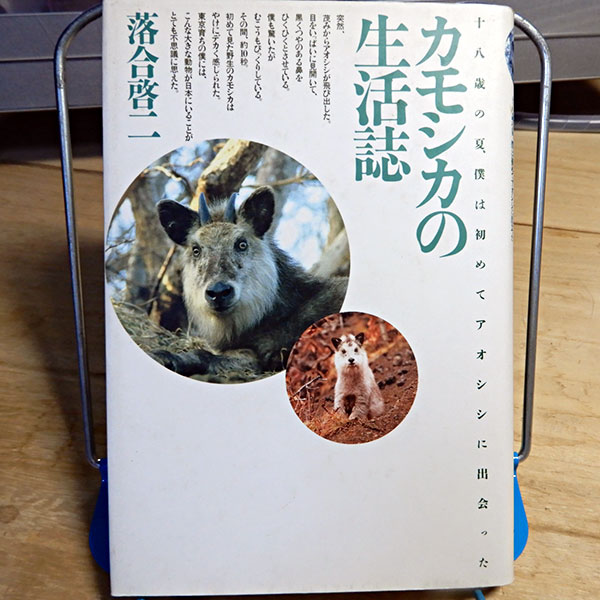

落合啓二『カモシカの生活誌』

副題:『一八歳の夏、僕は初めてアオシシに出会った』。

私が住んでいるのは、山村といっても低山の里山で、山々の標高は低い。

ここに引っ越した当時は、まさかニホンカモシカが生息しているとは思わなかった。カモシカはもっと高山、あるいはもっと北の方に住んでいる動物だと思っていた。

だから、引っ越してまもない時期に、犬の散歩で林道を上がって、我が家からわずか100mほど標高を上げた斜面に、カモシカを見たときはびっくりしたものだ。

そのカモシカは、私が穂高などで見た他のカモシカたちと同じ反応を示した。

つまり、じっと立ち止まって、あまり恐れるでもなく、ただこちらを眺めていた。

小さな谷を挟んで向こう側の斜面だったとはいえ、もしこれがニホンジカやイノシシなら、次の瞬間には逃げ出すくらいの近距離だった。

カモシカもいると知ってとても嬉しかったのを覚えている。

さて。

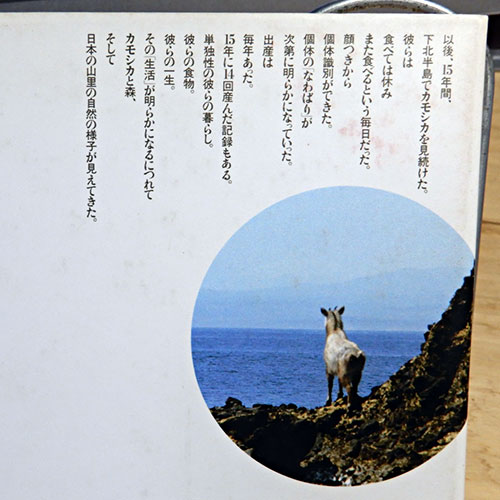

この本は、著者が下北半島に住む野生のカモシカを観察した結果を、一般向けに面白く書いた本である。

観察に費やした年月は(本が書かれた時点で)16年、しかも、そのうちの7年は哺乳類とは無関係な仕事につきながらの兼業だった、というのだからすごい。

研究を続けられたのは、

その原動力は、なんといっても、個体識別したカモシカたちの姿や行動を直接観察するのが面白かったことになる。「好きで通え~ば、千里もこりゃ一里」と、脇野沢村の盆踊り歌にもあるとおりだ。これからも、ここまでつきあってしまった下北のカモシカたちの暮らしぶりをさらにしつこく見続けていきたいものだと考えている。

(あとがき、p.229)

と書いてあり、たしかに世の中、好きこそもののなんとやらというけれど、単に「好き」なだけでは、これだけの仕事はできないだろう。

なにしろ相手は野生のカモシカである。

しかも雪の下北半島である。

並大抵のことではない。

それだけの実績に裏付けられたこの本は、

おそらく日本で野生のカモシカをもっとも長時間にわたって直接観察している研究者は岸元(良輔)さんとぼくであろう

(p.31)

と自負するだけのことはあって、すばらしい内容に仕上がっている。

この膨大な研究記録と、著者の根気には、心から驚嘆もし、尊敬もせずにはいられない。

この本は実に貴重な知識を豊富に与えてくれた。

野生のカモシカの平均寿命は雄で6.2歳、雌で6.5歳。

最高齢は雄で22歳、雌で24歳だそうだから、野生の生活がいかに厳しいか分かる。

雌の性成熟年齢は平均2.5歳。雄は2.5から3歳。

出産は通常5~6月。

当年子(0歳児)のツノが生え始めるのは生後数か月から。

私が驚いたのは、カモシカのナワバリの狭さ。

行動圏の広さは平均してわずか10-15ヘクタールくらい、20ヘクタール以上動き回った個体もいたけれど、狭い子は10ヘクタール以下だったという。

1ヘクタールは、10,000㎡(100mx100m)。

10ヘクタール(100,000㎡)は、正方形ならわずか316mx316m、円形なら半径178m。

20ヘクタール(200,000㎡)だって、正方形なら447mx447m、円形なら半径252mの範囲でしかない。

カモシカのように大きく身軽な動物が、これっぽっちの広さしか動き回らないなんて、本当に驚いてしまう。

ちなみに、野良猫の行動圏は半径500mくらいと言われている。

面積換算すれば、500mx500mx円周率3.14=785,000㎡(78.5ヘクタール)。

純草食獣と純肉食獣の違いがあるとはいえ、カモシカよりはるかに小さい猫の方が、はるかに広い行動圏を持つのだから面白い。

(毎日食餌されている地域猫、特に雌猫の場合は、これよりずっと狭い行動圏で満足している子が多いです。半径50m以下の子もめずらしくありません。)

数字や堅苦しい話題ばかりではない。

たとえば。

カモシカを見つけたら、まず「覗き込む」話。何を何故覗き込むのかは、本を読んでのお楽しみ。

観光客との会話。シカとカモシカとレイヨウの区別がつかない客には笑ってしまうが、まあ一般人の知識はそんなものなのかもしれない。

田畑の害と防獣対策について。私も日々やっていることだけに共感。

村のお婆ちゃんが親切なこと。これは私が住んでいる地域でも同じ(お爺ちゃんは意地悪な人が多いけど!)

そして最終章の最終項

「最後はもっと楽しいことを書きたかった」。

カモシカをはじめとする、日本の野生動物保護の問題。

ところで、本には、私の「思い違い」を解説してくれる記述もあった。

(前略)特別天然記念物に指定された一九五五年当時の岐阜県の小坂町一帯におけるカモシカの分布域は、標高一二〇〇メートル以上の奥地の森林地帯であったという(古林、1991)。それは、「猟師と犬に追い詰められたカモシカの最後の逃げ場を示す一般的な事例と言えるのではないだろうか。』という状況である。そういう状況が日本の他の多くの地域でも生じていたからこそ、カモシカは高山にすむ動物といった本来の姿とは異なるイメージが定着することとなったのだろうう。

(p.223)

ああそうか、カモシカってもともとは低地にも生息していた動物だったのかと、納得した次第である。

(2012.11.8)

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『カモシカの生活誌』

一八歳の夏、僕は初めてアオシシに出会った

- 著:落合啓二(おちあい けいじ)

- 出版社:どうぶつ社

- 発行:1992年

- NDC:489.8(哺乳類)ウシ科

- ISBN:9784886222701

- 231ページ

- 登場ニャン物:-

- 登場動物:ニホンカモシカ

目次(抜粋)

第一章 調査の始まり

九艘泊と脇野ユースホステルとお祭りと/一八の夏、ぼくは初めてカモシカと出会った/他

第二章 四季の暮らし

カモシカの生活は食べて休んで、また食べて/カモシカの食べるもの、食べないもの/他

第三章 なわばり

長いつき合いのカモシカたちがいる/出産は毎年、一五年間に一四回産んだ/他

第四章 調査の日々

あおししの由来はアホからきている?/調査で苦労するのは宿さがしである/他

第五章 つがいと母子

オスはつがい相手以外のメスにも足を出す/所変われば相手も変わるつがい関係/他

第六章 歴史を追って

一三年と半年つきあったカイコが死んだ/カモシカの国の歴史を追って/他

第七章 食害という問題

サルも悪いたって、カモシカまた悪い/防護柵の中で暮らす不届きなカモシカがいる/他

第八章 山とカモシカ

奥戸ではカツラの赤い芽ぶきが印象的だった/休み場を奪うものは林の伐採とそれから・・・・・/他

あとがき