中村禎里『狸とその世界』

日本人と狸の深~い関係。

題名が「タヌキ」ではなく「狸」と漢字であることからも推察できる通り、この本は、生物的・生態学的なタヌキではなく、あくまで人間との関わりの中においての狸を語った本である。日本人にとって、「たぬき」という動物はどんな存在だったか。日本人は「たぬき」をどう見、どう解釈し、「たぬき」をどう扱ってきたか。

そもそも「たぬき」とはどんな動物か。しばしば「ねこ」「むじな」「あなぐま」「きつね」「さる」等と同一視され、混同され、あるいは入れ替えられたようだ。古来、農耕民族である日本人に、中型の獣は皆同じように見えたらしい。種の違いを厳密に区別する必要はなかったから、呼び名すら統一されなかった。

そんな「たぬき」の歴史を、著者は細かく紐解いていく。ここでは「たぬき」はひとつの象徴にすぎない。「たぬき」に代表される、日本人の‘獣’観、山の生き物たちとのかかわり合いが主眼となる。

昔話にタヌキは頻繁に登場する。が、ネコやサルやキツネと類似し、ときには入れ替わる。しかし無鉄砲に混同されたわけでもないらしい。動物間の混同にはそれなりの傾向がみられる。それを豊富な資料で裏付けていく。

タヌキはなぜか神仏と結びついた。勧進僧に化けたり、信仰厚い様子をみせることもあった反面、人を騙したり、妖怪になったりもする。鬼との関連も解説される。

有名な「信楽焼のタヌキ」。直立し、ポンポンに丸い腹、そして目立つのが8畳敷きとも言われた大陰嚢。この大陰嚢の由来はなにか?なぜそんな伝説が生まれたのか?

タヌキと「憑きもの」の関係。山や異域や母性について。

それから、「狸」の意味。同じ字をあてているが、中国では?日本では?「むじな」と「たぬき」はどうちがうのか?

タヌキに興味のある方はもちろんですが、ネコもけっこう言及されていますし、また民俗学や民間宗教、昔話、日本人の精神史などに関心の有る方にも、興味深い本だと思います。

巻末の文献表は膨大で、このリストだけでも研究者には価値があるといって良いくらいです。

(2009.12.27.)

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『狸とその世界』

- 著:中村禎里(なかむら ていり)

- 出版社:朝日新聞社 朝日選書

- 発行:1990年

- NDC489.5(哺乳類)

- ISBN:9784022595003

- 254+XXVページ

- 登場ニャン物:-

- 登場動物:タヌキ

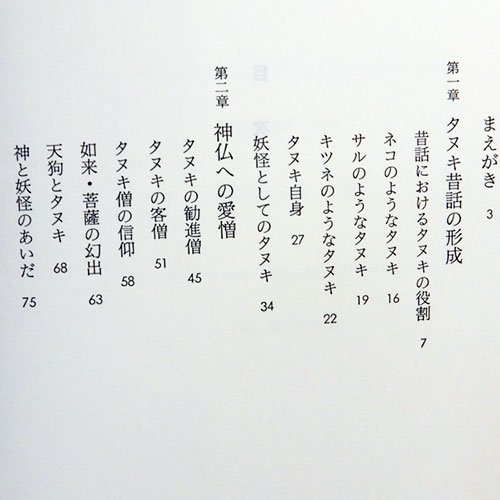

目次(抜粋)

まえがき

第1章 タヌキ昔話の形成

昔話におけるタヌキの役割/ネコのようなタヌキ/サルのようなタヌキ/キツネのようなタヌキ/タヌキ自身/妖怪としてのタヌキ

第2章 神仏への愛憎

タヌキの勧進僧/タヌキの客僧/タヌキ僧の信仰/如来・菩薩の幻出/天狗とタヌキ/神と妖怪のあいだ/異域の暗闇/鬼との互換性/鬼の念仏

第3章 信楽焼定型タヌキのルーツ

藤原銕造のタヌキ/大陰嚢の起源/大陰嚢の意味/通帳と徳利/丸八とはなにか/笠の象徴性/巨腹の由来/野生と円満

第4章 心理現象としてのタヌキ

山の音/攻撃と憑き/攻撃と憑きの精神医学/異域と他界/幻視する人びと/山の女神/母性に秘められた女性

第5章 狸の意味

中国の狸/日本の狸・たぬき/狸の形成/狸の諸相/たぬきの意味/おなじ穴のむじな/たぬきの生涯

あとがき

文献表