村上春樹『海辺のカフカ(上・下)』

世界一タフな15歳は・・・。

主人公はふたり。

一人目は、‘田村カフカ’と名乗る15歳の少年。‘僕’の一人称で書かれている。

二人目は、‘ナカタさん’。小学校4年生のときの不思議な体験以来、頭が悪くなり字を読むこともできないが(それまでは優等生だった)、猫と話ができる不思議な老人である。

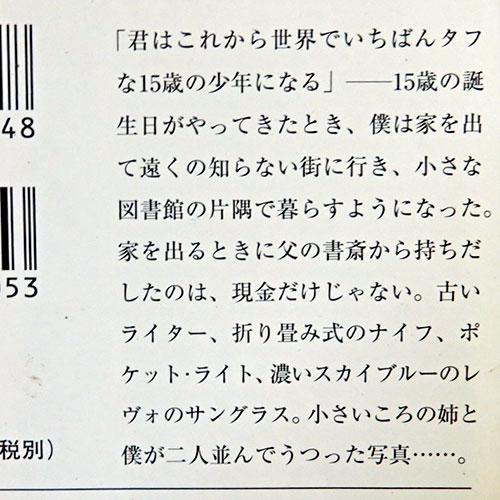

一人目の主人公、‘僕’は‘カラスと呼ばれる少年’に、こういわれる。

「君はこれから世界でいちばんタフな15歳の少年にならなくちゃいけないんだ。なにがあろうとさ。そうする以外に君がこの世界を生き延びていく道はないんだからね。」

そして‘僕’は、数十万円と、リュックひとつに収まるだけの荷物を持って、家出する。

‘僕’は、東京都中野区から、まっすぐ四国の高松市へ向かった。途中の高速バスで‘さくら’と親しくなった。

四国では不思議な図書館を見つける。

‘甲村図書館’

旧家の資産家が自宅を改築して作った私立図書館である。

いかにも趣味人らしい庭園の中にあり、特殊な専門書が多く集められている。

そこで、‘大島さん’(20代前半の青年)と‘佐伯さん’(50代の女性館長)に出逢う。

二人目の主人公は、‘ナカタさん’。

猫と会話ができる老人。

1946年、戦争のさなか。

摩訶不思議な事件が起こった。

野外実習(実態は食料確保のためのキノコ狩り)のため、山中にはいった小学生16人全員が、突然意識を失い、しばらく後に、何事もなかったかのように回復したのだ。

‘ナカタサトル’という少年一人を除いて。

軍は、この奇妙な事件が世に知られることを恐れ、秘密扱いとした。

唯一、意識を回復しなかった‘ナカタサトル’は、東京の軍病院に輸送された。

それが‘ナカタさん’の過去だった。

‘ナカタさん’は、今は白髪の老人で、長らく家具職人をやっていたが、その家具屋が倒産していらい、「知事さんにホジョをもらって」生活している。(生活保護のこと)

両親はとうに死に、インテリな弟達は、字も読めない兄を見捨てた。

妻子もいない。

天涯孤独な老人である。

が、‘ナカタさん’は、自分の境涯を憂いたりはしていない。

欲もない。

迷子にならないよう、東京都中野区内の狭い範囲で暮らして満足している。

唯一の仕事は、迷子の猫を探すこと。

猫と会話ができる‘ナカタさん’、迷子猫を探し出すのは得意である。

今日も迷子のゴマちゃんを探して、猫達に聞いて歩いている。

と、そこへ「カーネル・サンダース」なる人物が現れて・・・

そこから先は、猫愛好家にとってはとんでもない描写が続くことになります!!!

猫が少しでも虐待されたり殺されたりすることに耐えられない人は、決してこの本を読まないでください。

いくら文学的なプロットとはいえ、あまりな場面が繰り広げられます。

本当に残念です。

あの章がある限り、猫愛護サイトを運営する猫愛好家としては、この本は決して推薦できません。

猫愛好家の皆様は読まないでください。

*************************

が、私は最後まで読みました。

*************************

繰り返しますが、猫愛護サイトを運営する猫愛好家としては、この本は決して推薦できません。

しかし、純文学愛好家としては、この本を高く評価せずにはいられません。

以下、思い切りネタバレを含みます。

未読の方ではなく、既読の方を対象に、レビューを書きたいと思います。かなりマニアックです。

村上春樹『海辺のカフカ(上・下)』

*************************

私は村上春樹氏の著は、実はあまり読んでいない(すみません)。

しかし、フランツ・カフカは、主に翻訳でとはいえ、新潮社カフカ全集全12巻その他、いろいろ読んでいるから多少はわかる。

カフカ愛読者の私には、この「海辺のカフカ」は滅法面白かった。

まず最初、冒頭の章、「カラスと呼ばれる少年」というタイトル。

カフカファンなら、チェコ語のkafkaが‘カラス’を意味することは知っているだろうから、「カラスと呼ばれる少年」という名前には、反応せずにいられないだろう。

そのひとりの少年が、遠い見知らぬ地へ行く。カフカの『アメリカ』?

少年には父親との葛藤があるらしい。では『判決』?それとも『父への手紙』?

しかし、読み進めるうちに、それらカフカ作品のいずれでもないことがわかる。

『海辺のカフカ』の主人公、‘田村カフカくん’は、タフな15歳である。体は筋力トレーニングで鍛え上げられている。精神的にも自立している。落ち着いて教養があり、どこへいっても高校生で通る。カフカの主人公たちとは対極的な存在だ。「世界一タフな15歳になる」と決意するほどの少年である。

それに対し、カフカの主人公たちは、たいてい頼りない。自信が無く、居場所もなく、周囲に翻弄されてオロオロするばかりな男たちだ。『変身』のグレゴール・ザムザは毒虫に変身して衰弱死、『審判』のヨーゼフ・Kは恥辱的に処刑され、『判決』のゲオルグは自殺し、『城』のKは目の前に見えている城にたどり着くことさえできない。これらの主人公たちのどこに「タフさ」なんてあるだろうか。彼らにとってtough(タフ)なのは現実の方であり、生きることそのものがtough(辛い)なのであり、彼ら自身はfragile(繊細、ひ弱)だった。

それは、フランツ・カフカ自身も同じ。わずか40歳で亡くなった、ハンサムだがひょろりとしたフランツ・カフカに、「タフな男」のイメージは皆無だ。

そんなフランツ・カフカと、「世界一タフな15歳」をめざす‘田村カフカくん’とでは、すぐれた知覚以外に、私にはほとんど類似点が認められない。

唯一、私がカフカ的と思ったのは、‘大島さん’の次のセリフ。

(前略)想像力を欠いた狭量さ、非寛容さ。ひとり歩きするテーゼ、空疎な用語、簒奪された理想、硬直したシステム。僕にとってほんとうに怖いのはそういうものだ。僕はそういうものを心から恐れ憎む。なにが正しいかなにが正しくないか――もちろんそれもとても重要な問題だ。しかしそのような個別的な判断の過ちは、多くの場合、あとになって訂正できなくはない。過ちを進んで認める勇気さえあれば、だいたいの場合取りかえしはつく。しかし想像力を欠いた狭量さや非寛容さは寄生虫と同じなんだ。宿主を変え、かたちを変えてどこまでも続く。そこに救いはない。(後略)

(上巻、p385)

とはいえ、一応カフカらしく(?)、‘田村カフカくん’は、カフカ『判決』の息子と同じように父親の呪縛を受け、我が家を飛び出し、言われた通りのことをしてしまう。つまり、母親と、さらに姉と交わってしまう。違うのは、カフカ『判決』では息子は自殺するが、『海辺のカフカ』で死ぬのは父親の方だということだ。しかしこれは、まさに決定的な違いだ。なぜなら、カフカの世界では、「父親」とは常に絶対的権力者であり、決して息子なんぞに越えられる存在ではないからだ。

ところで‘田村カフカくん’が家出しなければならなかった理由とは?

彼の母親は彼を幼少時に捨てていた。そして、彼を育てた父親は、こんな予言(というよりは呪いに近い)を、何度も繰り返し聞かせていた。

「お前はいつかその手で父親を殺し、いつか母親と交わることになる」

ギリシア悲劇の『オイディプス王』そのものである。

オイディプス王は、実父と知らずに男を殺し、実母と知らずに年上の未亡人と結婚した。その後、事実が判明すると、母であり妻でもあるイオカステ妃は自殺。オイディプス王は自ら両目を突いて盲目となり、乞食となって流浪する。

‘田村カフカ君’は、実父殺しの重罪を避けるために、家を出たのだろうか?

それも理由の一つだろう。が、逃げてもいつか父は誰かに殺されるであろうことを、彼は確信しているようにも見える。彼が避けたのは、「父」あるいは「父親殺し」より、父がいる「場所」だったのではないか。

彼は自分の家をこう形容している。

「ねえ、大島さん、僕の育った場所ではすべてのものが歪んでいた。なにもかもがひどく歪んでいたせいで、まっすぐなものが逆に歪んでいるように見えるほどだった。ずっと前からそのことはわかっていた。でも僕は子どもだったし、そこ以外にいる場所がなかったんだ」

15歳になり、その歪んだ場所から脱出できる年齢に達するや否や、脱出したというわけだ。

そして、何者かに導かれるようにまっすぐ、四国高松市の甲村図書館へ来たのである。

オイディプス王は、母とは知らずに、イオカステを娶った。しかし‘田村カフカくん’は、‘佐伯さん’を、母かもしれないと疑いながら抱いた。抱けば彼女が近く死ぬことになるかもしれないとの予感さえあった。それでも抱いた。なぜなら、また15歳の頃の母の幻影に、それから50代の母に、激しく恋をしてしまったから。

その間に、父親は殺害される。人畜無害な‘ナカタさん’に。

父親の死を知っても、‘田村カフカくん’は動じない。カミュの『異邦人』のムルソーが母の死を知った時のように無感動である。ムルソーのように母の葬儀に出席することさえせず、そのまま四国で逃避行を続ける。オイディプス王は罪悪感のあまり我が身を滅ぼしてしまうが、‘田村カフカくん’に罪悪感は微塵も感じられず、オイディプス王とは逆に、むしろ保身を考える。

‘田村カフカくん’はこうも言っている。

「あるいは父は、自分を捨てて出ていった母と姉に復讐をしたかったのかもしれない。彼女たちを罰したかったのかもしれない。僕という存在を通して」

(上巻 p428)

父のために、母に復讐する?

それでは『オイディプス』ではありえない。

同じくギリシア悲劇の『エレクトラ』の方ではないか?

王女エレクトラの父王は、ギリシア軍総大将として、トロイア戦争に遠征した。その留守中に母后は不倫し、凱旋帰城した父王を暗殺、愛人を王の座につける。エレクトラは幼い弟(オレステス)の命を救い、密かに逃がす。母后はエレクトラを虐待し、奴隷の身分に落とす(極貧の老農夫に嫁がせたとも)。やがて弟オレステスは成人し、姉弟は協力して、母后とその愛人を殺害して、父の敵を討つ。

『オイディプス王』に姉は出てこないが、『エレクトラ』であれば、姉弟の話である。‘さくら’という姉的存在と(夢の中でだが)交わるという設定も多少は理解できる。姉エレクトラと弟オレステスの兄弟愛は異常なくらいに強い。

しかし、姉エレクトラ役は、‘さくら’より、どちらかかといえば‘大島さん’の方だとも思う。そして‘大島さん’は、オレステスの親友ピュラデスでもある。オレステスは、姉エレクトラの愛と執念に導かれ、親友ピュラデスに助けられて、父の敵を討つ。‘田村カフカくん’も‘大島さん’に導かれ助けられて進んでいく。助けられるどころか、主導権はほとんど‘大島さん’の方にあるかのようだ。姉エレクトラが弟オレステスに対し常に主導権を握っていたように。

その‘大島さん’とは、若くてスマートな男性だが、生物学的には実は女性なのである。性同一性障害者。そして‘大島さん’は1回だけ『エレクトラ』という単語を口にする。

「ソフォクレスの『エレクトラ』。素晴らしい戯曲です。僕は何度も読み返しました。」

(上巻 p377)

作品中で『エレクトラ』の名が出てくるのはこの1回きりだが、あまりに唐突な挿入ではあり、ほとんど違和感さえ覚える。が、もし‘大島さん’がエレクトラであるのなら納得がいく。‘大島さん’は、登場人物の誰とも血縁関係はなく、その意味では、肉親愛と肉親憎の両極で狂奔するエレクトラとはまったく異なる人物像ではあるのだけど。

プロット面でも、「エレクトラ」との類似点が見られる。 『海辺のカフカ』では、主な登場人物が次々と死ぬ。

(1)田村浩一(ジョニー・ウォーカー)田村カフカの父親。ナカタさんに殺される。

(2)佐伯さん。田村カフカの母親。田村カフカとセックスした数日後、自然死する。

(3)ナカタさん。カフカの父親を殺した後、四国に来て大島さんに会い、突然死する。

一方、『エレクトラ』では

(1)アガメムノン。エレクトラとオレステスの父。妻クリュタイムメストラと、その愛人アイギストスに暗殺される。

(2)クリュタイムメストラ。エレクトラとオレステスの母。オレステスに刺殺される。

(3)アイギストス。アガメムノンを暗殺。エレクトラとオレステスに殺される。

ぴったり符牒するではないか。

もっとも、そうすると‘ナカタさん’はアイギストスということになり、それでは‘ナカタさん’に申し訳ないことになる。なぜなら、アイギストスといえば、女たらしでずる賢い臆病者と相場が決まっているからだ。

一方‘ナカタさん’は、どこまでもまっすぐで真っ正直、頭こそ弱いけれど猫と話せる特殊能力を持ち、性欲とは無関係。一見白痴、しかし内面は悟りを得た高僧のような人物なのだ。人を殺したのだって決して自ら望んだことではなかったし、その直後に自首もしている(しかし警官はボケ老人の虚言と思い相手にしなかった)。そんな‘ナカタさん’とアイギストスを並べるなんて、あまりに失礼かもしれない。すみません。

ちなみに、『オイディプス王』で死ぬのは2人。

(1)ライオス。オイディプスの父。オイディプスに殺される。

(2)イオカステ。ライオスの妻、オイディプスの母であり妻でもある。自殺する。

作品中では『オイディプス王』が強く示唆されているが、内容的にはやっぱり『エレクトラ』でしょうと、私は思うのである。

『エレクトラ』だと思うもう一つの理由。それは『オイディプス王』に見られる強い後悔が、『海辺のカフカ』には見られないということ。

オイディプスは、父とは知らずに殺し、母とは知らずに結婚した。事実を知ったオイディプスは苦しみのあまり両目を突き潰し盲目な乞食となった。

しかし‘田村カフカくん’は、父が殺されても苦しまないし、母と交わっても後悔はしない。むしろそれらを避けられぬ運命と諦念しているフシがある。オレステスにとって父の敵を撃つことが、まぬがれぬ宿命であったと同じように。

『海辺のカフカ』がギリシア悲劇であるならば、‘カーネル・サンダース’は「機械仕掛けの神」の役にぴったり収まる。

「機械仕掛けの神(デウス・エキス・マキーナ)」とは、ギリシア悲劇でよく使われた配役というか手法である。神様が、ストーリーとは無関係に、突然主人公たちの前に現れ、判決を下したり争いを解決したりする。まさに「空から降って湧いて」現れる神である。しかし生身の俳優が「降って湧く」ことはできないので、機械仕掛けで舞台上に登場させた。それで「機械仕掛けの神」と呼ばれた。

‘カーネル・サンダース’も、突如として現れ、なぜか‘ナカタさん’達を手助けしてくれる。‘カーネル・サンダース’は自分のことを「神に非ず仏に非ず、もと非情の物なれば人と異なる慮(こころ)あり」と説明している。これぞ「機械仕掛けの神」。神だから人ではなく、人が演じているのだから神でもなく。現れ方も消え方も、デウス・エキス・マキーナそのものだ。

そして、‘ナカタさん’は・・・

この作品を、あまりフランツ・カフカらしくと書いた私だが、ここでまたフランツ・カフカに戻る。

なぜか‘ナカタさん’は、『断食芸人』を彷彿とさせるのだ。

別に全然似ていないのだけど・・・(汗)

でもなぜか、私の中で‘ナカタさん’は『断食芸人』なのである。周囲の喧騒を余所に、自分の信念を淡々と貫き通すところとか、貫き通した結果、ひっそり死んでしまうところとか。

「彷彿」程度でよければ、‘入口の石’はカフカの『掟の前で』を少し彷彿させるし。

あ、長くなりすぎですね。

ここら辺で止めにします。

で、え~~っと。長くなってしまった理由は。

『ギリシア悲劇』といえば、日本ではひたすら『オイディプス王』、たま~に『アンティゴネ』、学術的な西洋文学論で稀に『トロイアの女』あたりが言及される程度でしょうか。

でも私は、誰が何と言おうと(笑)『エレクトラ』が一番面白いと思うのです。なぜ日本では『エレクトラ』がこうも軽視されているのかなあと、日頃疑問に思っていたので、つい長く書いてしまいました。

ちなみに、欧米では『エレクトラ』は今でも根強い人気です。007シリーズ『ワールド・イズ・ノット・イナフ』なんてモロ『エレクトラ』の現代版パロディですし。だから多くの欧米人は、女優ソフィー・マルソーが「エレクトラ・キング」と名乗った瞬間から、母后クリュタイムメストラは誰だろうという推理を楽しめたはずです。

(2014.7.18.)

村上春樹『海辺のカフカ(上・下)』

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『海辺のカフカ(上・下)』

- 著:村上春樹(むらかみ はるき)

- 出版社:新潮社 新潮文庫

- 発行:2002年

- NDC:913.6(日本文学)小説

- ISBN:(上)4101001545 9784101001548;(下)4101001553 9784101001555

- 486ページ、528ページ

- 登場ニャン物:オオツカさん、ゴマ、カワムラさん、ミミ、オオカワさん、トロ

- 登場動物:-