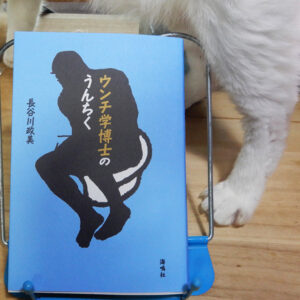

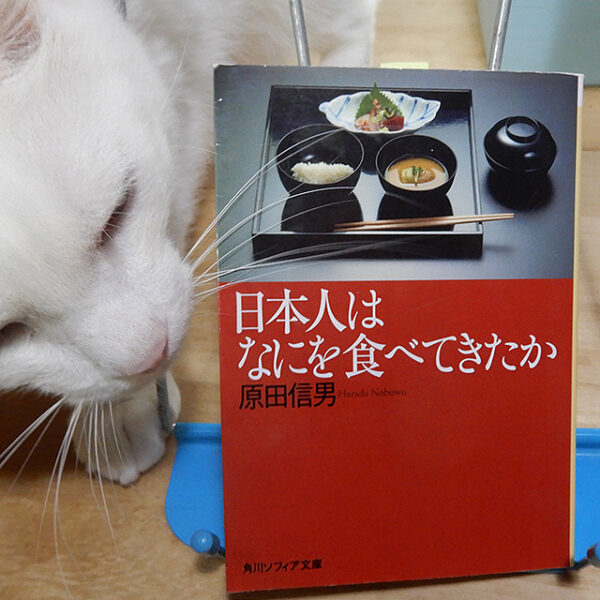

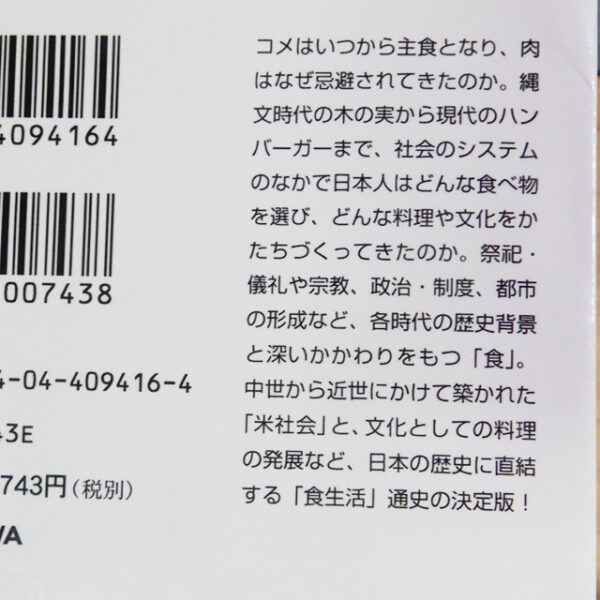

原田信男『日本人はなにを食べてきたか』

日本では肉食は禁忌だった

日本では、肉より何より、とにかく米。米こそが、そして米だけが、大事にされてきた歴史がありました。この本は、日本人がいかに肉を退け米を大事にしたかを懇切丁寧に説いたような内容になっています。

縄文時代

縄文人といえば、狩猟採集民として、男たちは毎日狩猟に明け暮れていたかのように思われているかもしれません。今のところ縄文人の食料として、70種の獣類と35種の鳥類が確認されているとか(page 36)。

しかし実際には「彼らの食料のほとんどは植物食によっており、彼らのカロリーのほぼ八〇パーセントを植物から得ていた(page 34)」とのことですから、肉類は主食とは言い難く、せいぜいおかずの一部だったようです。

とはいうものの、縄文時代は肉が非常に貴重なエネルギー源であったことに間違いはありません。その証拠に縄文時代は犬が大切にされ、また、人同士の殺し合いもほとんどありませんでした。犬が大切にされたのはもちろん、犬こそ狩りの最良のパートナーだったから。また、肉食に依存する割合が高いほど人同士は殺し合わない、これは縄文人に限らず、世界中どこでも、またどの民族でも見られる傾向です。別に縄文人がとりわけ徳の高い平和主義者集団だったからというわけでもないでしょう。

日本は、世界でも珍しいほど「米」を大切にしてきた国でした。日本の歴史=米(稲作)の歴史といっても過言でないほどに。当然、本著も米の重要性を繰り返し説くことになります。ですから本著をまじめに考察するなら、米を中心に話を進めるべきかもしれません。が、ここは猫/動物愛護サイト。動物と肉食を中心に見ていきたいと思います。

農耕社会が成立し、戦争がはじまり、肉を忌む思想もはじまる

弥生時代にはいり、本格的な農耕=水田稲作が始まると、人同士が争うようになり(戦争のはじまり)、 階級や小国家が形成されるようになりました。水田稲作が発展するほど米の重要性は増大し、日本社会全体が米を中心にまわりはじめます。

そんな中、肉食を「穢れ」と忌む思想も出てきました。

(前略)そのなかで、弥生末期から古墳時代にかけて、肉のもつ死のイメージから、肉食が稲作に悪影響をおよぼす、という信仰が、一部で形成されたのだろう。そして、こうした稲作儀礼を古代国家が正統なものとして認めたため、全国規模で肉を忌むことの徹底化が進み、動物供養を伴う農耕儀礼は次第に否定されていった、と考えてよいだろう。(後略)

page 73-74

仏教の輸入と普及が、肉食=穢れの思想にさらに拍車をかけます。

さらに天平勝宝四年(七五二)には、注目すべき殺傷禁止令を発布した。これは一月三日から一二月の三一日まで、いっさいの殺生を禁ずるというもので、これを守ると生活が成り立たないという漁民に対しては、一人に一日二升ずつの稲籾を与える、としている。この年には、奈良の大仏の開眼供養が行われる予定であり、仏教による鎮護国家を実現させるために、国家としての威信をかけた大事業の一環として、このような法令が出されたのである。この殺生禁断令には、漁業に対する膨大な補償を覚悟してまでも、農業を社会の基礎に据える、という国家の強い意志が示されている。

page 75-76

米と仏教は、政府にとって、民衆を支配する上で大変重要な要素です。米は主要食糧として、それこそヒトが生命を維持するために必要不可欠なものですし、仏教は人々の精神生活を支える柱となります。その肉体と精神の両方にからまってくるのが「肉食」。その肉食を禁じ或いは制限することは、政権の維持強化にとって、まさに好都合でもあったのです。

とはいえ、日本には肉食を忌む習慣はそれ以前からあったようでした。これは日本独特な文化でもありました。

(前略)『魏志』倭人伝には、倭人は服喪中には肉を食べない、という風習が記されている。この事実には大いに留意すべきで、おそらくは農耕に対する肉への古いこだわりが、食肉穢につながったものと考えられる。もっとも重要な農耕と天皇即位のための儀礼である践祚大嘗祭(せんそだいじょうさい)については、『律令』の冒頭に、儀式に先立つ一か月の間、役人は服喪・病気・肉食・刑殺・処罰・音楽という六つの「穢悪」にかかわってはならない、という規定がある。 これは散斎(さんさい)と呼ばれるもので、ほとんどが中国の律令の模倣であるが、このなかで肉食だけが、日本独自の規定として挿入された、という点に注目すべきであろう。

page 102-103

と、このように、肉食を忌む気持ちはあったとはいえ、肉が優れた栄養源であったことも否定できません。政府は何度もくりかえし肉食を禁止/制限する法令をだしていますが、やはり肉は食べられていました。またいくら天皇でも狩猟・漁撈の全面禁止は難しく、たとえば4月から9月までと農耕期内に限ったり、牛・馬・犬・サル・鶏の五種に限ったりしています。

鹿や猪の肉を食べたら100日の穢れ

中世になり、貴族の力が弱まり、武士の世になってくると、仏教もさらに広まりました。それと並行して肉食を穢れと見る思想もさらに強まりました。

以下の引用文で驚くのは、鹿や猪の肉を食べた人は100日も穢れが続くだけでなく、「その穢れた人と一緒に食事をした人」、さらに、「穢れた人と一緒に食事をした人と一緒に食事をした人」にまで、穢れは広がるとされていたことでしょう。

(前略)穢れ意識に基づく蝕穢(しょくえ)思想は、さらなる発展を遂げ、体系化されて中世社会に浸透したため、主要な神社では、物忌令(ぶつきりょう)が相次いで成文化されることになる。これらの物忌令は、死穢・産穢(しえ・さんえ)などの穢れの種類と物忌すべき日数を定めたもので、肉食についても詳細な規定が存在した。たとえば文保二年(一三一八)に成立した伊勢大神宮物忌令の解説書『文保記』には、猪や鹿を食べた人は一〇〇日、合火(あいび)は二一日、又合火(またあいび)は七日、その間は大神宮に来てはいけない、としている。平安期の『延喜式』では、鹿肉は穢れの対象ですらなく、六畜の場合で三日の物忌だったものが、鎌倉期には鹿や猪でも一〇〇日となっており、穢れの観念が極端に増大していることがうかがえる。 この合火・又合火とは、穢れが伝染して三転する、というもので、次のような場合を指す。『文保記』を例にとれば、まずAという人物が、鹿肉を食べると一〇〇日間穢れる。このAの友人にBがいて、Aが穢れている期間に、同じ火で調理した食事をBがしたとすると、Bは合火となり二一日間穢れる。さらにAをまったく知らないCが、Bの穢れた間に一緒の食事をしてしまうと、Cも又合火となって七日間穢れる、というものである。(中略) この問題については、まず鎌倉初期の『諸社禁忌』から、鹿食に関する物忌日だけをみると、多くの神社は七〇日から一〇〇日ほどである。同じ鹿肉でも、神社によって物忌日が異なることから、穢れに絶対的な基準が存在したわけではないが、肉食に対するかなり厳しい禁忌意識が、すでに鎌倉期に定着していたことがわかる。(後略)

page 119-120

※注:太字nekohon

こうして、肉食禁止は国家権力と強く結びついて続けられました。それは世界でも類を見ない、日本独特な政策でもありました。

その基本となったのが石高制というシステムで、米を国家経済の基礎に置くという世界でも類例をみない社会体制が確立したのである。(後略)

page 152(前略)これは、米を社会的生産の基礎に据えようとした古代律令国家の理想が、長い年月をかけて実現をみたもので、中世を通じて進行した肉の否定と水田志向の結果、と考えられる。(後略)

page 155

とはいうものの、です。やはり人は肉を食べたいようです。こっそり、ときには堂々と、肉は食べ続けられていました。山深い僻地だけでなく、都市部でも滋養強壮の為と称したりして、けっこう食べられていたようです。

食べられていたからこそ、肉食に対する批判や反発も強かったのです。仏教では殺生は固く戒められているのですから当然です。精神性の高い人物ほど殺生を厭い肉食を避けたようです。

ところが十七世紀後半の寛文-延宝期を過ぎる頃から、獣肉に対する穢れの問題が意識されはじめた。寛文一一年(一六七一)に刊行された名古屋玄医(なごやげんい)の『閲甫(えつぽ)食物本草』は、日本における最初の本格的な食物本草書であるが、獣部の鹿の項では、次のように述べている。彼が考えるには、畜類は穢れており、決して君子の食べものではない。しかし、これを食べる人が多く、とくに老人や金持ちは、色を好み肉食の助けを借りようとして、かえって患いとなっている。もともと神国である日本では、殺生を戒めてきたのであるから、肉食をするものに神が罰を与えるのは当然であろう、と批判している。

page 165

肉食の再開、そして肉食称賛時代へ

日本国家建設以来ずっと続いていた肉食禁忌の意識が大きく変わったのは、いうまでもなく、西洋文化が日本に流入するようになってからです。明治政府は積極的に西洋文化を取り入れました。西洋料理も、まずは富裕層を中心に普及しました。大正デモクラシーの頃には庶民レベルにおいても西洋料理が広がり、さらに、たくみに西洋素材を取り入れた和洋折衷料理も普及していきます。

以下、本の内容とは少し離れます。

令和の現在は、御存知の通り、まったくの肉(魚肉含む)礼賛社会となってしまいました。いまや、ほとんどすべての食事になんらかの動物由来素材が使われるようになっています。その比率は驚異的な高さであり、日本でヴィーガン・ベジタリアンの人が外食するのは困難な状況です。カツサンドを避けて野菜サンドを選んでもレタス・トマト等の他にほぼ必ずハムやチーズがはさまっていますし、たとえ具無しのパンを選んでも多くは原材料に脱脂粉乳や卵が使われています。ざる蕎麦には鰹節や煮干等で出汁をとった汁が添えられ、ベジタブルカレーにはビーフエキスやチキンブイヨンが入っています。みたらし団子のような、一見動物とは無関係に見えるものでも、白砂糖を使っていればアウトです。白砂糖は製造過程で牛骨炭、つまり、動物の骨を焼いて得た炭が使われますからね。

さらに日本政府は、家畜だけでなく、野生の動物たちも殺して食べるよう、国民を奨励するようになってしまいました。近年の政府主導の「ジビエ」ブーム。そうです、かつては「食べたら100日間穢れる」といわれた鹿や猪の肉を、現代人はまた食べようとしている、いえ、政府が食べさせようとしているのです。昔の政策とは真逆です。

ひるがえって、世界ではどうでしょうか?

人類活動の影響で世界の気候に大きな変動が起きています。最近でも、たとえば2024年6月、南米ベネズエラの最後の氷河が消失し、「近代において氷河をすべて失った初めての国になった」というニュースが流れました。(環境金融研究機構)。またほぼ時を同じくして、世界気象機関(WMO)は、2024~2028年の気象予想で「2023年は観測史上最も暑い年だったが、今後5年間でその記録を超える年は1回以上」と警告を発しました。

このままでは人類の存続が極めて困難になり、最悪、近い将来に絶滅してしまうと危惧する学者もいます。

そんな中、環境先進国と言われる国々では、ヴィーガン食がトレンドになってきました。動物愛護の観点から、そしてそれ以上に、地球環境の観点から。肉食(=牧畜等)が地球環境にどれほど重大な影響を与えるか、一般に広く知られるようになってきたのです。

たとえばイギリス。肉食を止めた、あるいは有意義に減らした人々は、若い世代を中心に、全人口の41%にものぼるそうです(“Veganism and vegetarianism in the United Kingdom – statistics & facts” Published by Nils-Gerrit Wunsch, Mar 21, 2024)。

しかし日本人で肉食を止めた、あるいは有意義に減らした人はきわめて少ない。それどころかヴィーガンといえばしばしば揶揄の対象で、異常者扱いされることも珍しくありません。

私は何も昔の天皇のように、いっさいの殺傷を禁止、それを守ると生活が成り立たない職業には補償米(金)を出すからとにかく殺すな、とまでいうつもりはありません。ただ、日本人も先進国民でいたいならもう少しおのれの食事内容を考えろと言いたいだけです。難しい事ではありません。まずはポール・マッカートニー氏の唱える「ミートフリーマンデー(Meat Free Monday)」、週一日の菜食からで良いのです。その日は、ステーキのような目に見える肉だけでなく、普段の生活では気づきにくい動物由来食品にもなるべく注意して、肉や魚肉や乳製品や卵はもちろん、マヨネーズやチキンブイヨンや白砂糖等もとらない。週一日だけでも全日本人が実践してくれればきっと地球全体に効果は出ます。僧侶が小学生の前で鶏を殺生している場合じゃないのです。将来の地球、自分の子供たちを救うために、今すぐ行動を変化させてほしい、いえ、させなきゃならないのです。もう遅すぎるくらいなのですから。

どうか、皆様、肉を食べることについて、一度よく考えてみてください。家畜たちの置かれた状況や、地球の未来について、もっと真剣に考えてください。お願いします。

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

目次(抜粋)

- 序章 “食”の重み―食生活史の視点

- 第一章 木の実の利用―採取と狩猟からの出発

- 第二章 米づくりと社会と文化と―水田稲作と国家の発生

- 第三章 “聖”なる米の選択―古代国家の水田志向

- 第四章 農業と自然―中世の農業と食生活

- 第五章 “穢”された肉―中世前期の食生活と宗教

- 第六章 米への希求―中世後期の食生活と差別

- 第七章 料理と政治―日本料理の変遷と儀式

- 第八章 米社会の完成―近世食生活の位相

- 第九章 茶懐石の発展―近世料理文化の形成

- 第十章 “遊び”と料理―近世料理文化の爛熟

- 第十一章 西洋料理のはじまり―近代への移行と食生活

- 第十二章 近代化と食糧制度―世界大戦と食生活

- 第十三章 ハンバーガーの登場―現代社会の食生活

- 主要参考文献

- あとがき

- 文庫版あとがき

著者について

原田信男(はらだ のぶお)

著書に、『江戸の料理史』(サントリー学芸賞受賞)、『歴史のなかの米と肉』(小泉八雲賞受賞)、『江戸の食生活』、『和食と日本文化』、『コメを選んだ日本の歴史』、『中世の村のkたちと暮らし』、『日本の食はどう変わってきたか』、『日本人はなにを食べてきたか』、『和食とはなにか』など。編著に『江戸の料理と食生活』など。

(著者プロフィールは本著からの抜粋です。)

『日本人はなにを食べてきたか』

- 著:原田信男(はらだ のぶお)

- 出版社:株式会社KADOKAWA 角川ソフィア文庫

- 発行:2010年

- NDC:383.8 衣食住の習俗

- ISBN:9784044094164

- 272ページ

- モノクロ

- 初出:『木の実とハンバーガー ニホン食生活史の試み』(NHKブックス、1995)を大幅に圧縮し補筆したもの

- 登場ニャン物:-

- 登場動物:-