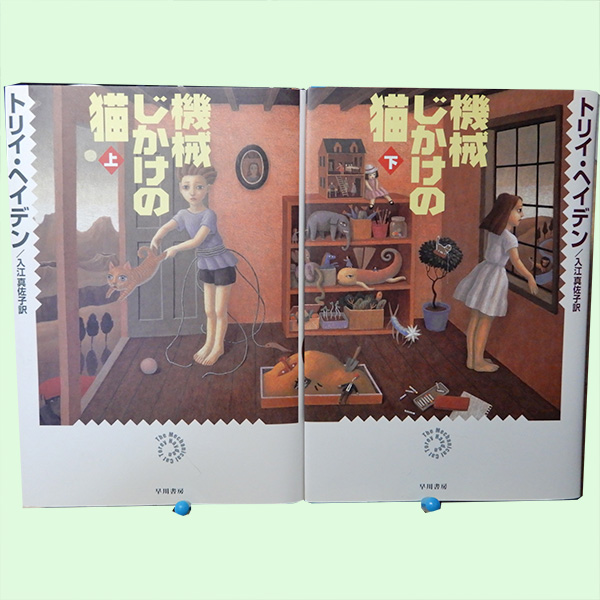

トリイ・ヘイデン『機械じかけの猫』上・下

少年の「猫」は何を知っていたのか?。

精神科医ジェームズのオフィスに、9歳の男の子が連れられてきた。名前はコナー。自閉症だという。

その男の子はあまりに青白い顔をしていたので、幽霊かと思うほどだった。(中略)実体がない感じで、そのまますうっと消えてしまいそうだった。

(中略)

その子はおなかのまわりに、アルミホイルの小片を結び付けたひもをいっぱい巻き付けていた。そこから四本のひもが、その子の後ろから垂れ下がって床を引きずっていた。両手にはしま模様のぬいぐるみの猫の後ろ脚をぎゅっと握りしめている。その猫をスキャナーのように自分の前につきだし、まるで猫に部屋中を見せているようにゆっくりと動かした。

page5

コナーの母親は、著名な小説家だった。名前はローラ・デイントン。しかしジェームズはローラにあって驚く。あまりに平凡な女性に見えたからだ。有名人らしいオーラとかは何も感じられなかった。ただコナーのことで、精神的に追い詰められていることはわかった。おそらくはそれが原因で、夫婦仲もうまくいっていなかった。夫のアランは牧場主で、離婚歴があった。

ジェームズはローラ親子に強い興味を抱く。やがてコナーの妹・モーガナと、母親のローラも、ジェームズのセラピーを受けるようになる。

コナーのセラピーは、とてもゆっくりとしか進められなかった。が、徐々に効果が出始めていた。

息子のコナーと違って、母親のローラは饒舌だった。彼女はジェームズに、幼少期の悲惨な体験や、医大生だったころの話を、小説家らしく、実に詳細かつ具体的に語った。それ以上に、彼女が子供のころから頭の中で育ててきた「森の民の話」をした。ローラにとって、聖女トーゴンの世界は、現実世界以上に現実的だったのだ。

セラピーの中で、この家族がかかえる問題が次第に明らかになっていく。そして、衝撃的な最後・・・

*****

小説の大きな部分が、聖女トーゴンと森の民の話で占められています。この本の主人公は、少年コナーではなく、母親のローラと、彼女の頭の中の人物であるトーゴンの二人であるというべきでしょう。そのせいもあり、全体的に、児童心理学や精神医学系の小説というより、ファンタジー小説の趣が強い作品だと感じました。

最後のほうに、大きな驚きが2つ、用意されています。そのうちのひとつは、・・・正直なところ、私は下巻にはいった頃にはすっかり気づいていました。私は心理学や精神分析学について専門的な訓練を受けたことはありませんけれど、その手の本はかなり読んでいますし、この本はそういう心理学的・精神分析学的な点では誠実に描写されていますので、私程度の素養でも簡単に「分析」できてしまったのです。

でも2番めの驚き、一番最後の一行はちょっと意外でした。私は、別の子供の方を彼じゃないかと疑っていたので。

分厚い本です。力作だと思います。

でも、トリイ・ヘイデンの書として、児童心理学やカウンセリングを学ぶことが目的で読むには、ちょっとファンタジー性が強すぎるかも?これはノンフィクションではなく、小説として書かれたものなのですから。

むしろ最初からファンタジー小説として読む方が、小説の世界に入りやすいかもしれません。「聖女トーゴン」の部分は、ファンタジー小説以外の何物でもありませんし。そういう意味では、この作品は、男性の精神科医師より、夢見がちな若い女性の方が、かえってよく理解できるかもしれませんね。

この本を最もお勧めするのは、たとえば次の一節を読んで、ドキリとするような人だと思います。以下を読んでも何も感じないとか、まして何を言っているのかわからないというような人には、この本は冗長なばかりでつまらないと思うかもしれません。少年コナーと、精神科医ジェームズが、セラピーの遊戯室でかわす会話です。

「ぼく、学校へ行くんだ」と彼は静かな声でいった。「遠くへ行っちゃうんだ」彼は部屋を見回した。「『バイバイ、壁さん、バイバイ、砂さん』っていわなきゃ」

「お父さんとお母さんがきみのために新しい学校をみつけたのかい?」

「そうだよ」

「きみはそのことについてどう感じているの?」

コナーは顔を上げた「ぼくが感じることじゃないよ」

その奇妙な言い方のせいで、よけい辛くきこえた。これは感情を持っていない機械じかけの少年がいっているのか、それとも自分自身が投げ出された恐ろしい現実をコナーがただ述べているだけなのか、―――つまり、内側に気持ちを置き去りにしているすごく感覚の繊細な人間がそこにいるということが、外側にいる人にはもはやわからなくなってしまうほどに、彼は恐怖に閉じ込められてしまっているということなのだろうか、とジェームズは考え込んでしまった。

下巻、page29

なお、作品中に「猫」という単語はあふれていますが、本物の猫はほとんど出てきません。ローラが幼少時代に暮らしたという里親宅にフェリックスと名の子猫がいたという、数行だけです。あとは、コナーの抱えるぬいぐるみの猫や、ジェームズのオフィスにある厚紙の猫(男の人の猫)、コナーの言う「機械じかけの猫」や「強い猫」や、コナーがつぶやく「ニャオ」「猫は知っている」などの口癖です。

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『機械じかけの猫』上・下

- 著:トリイ・ヘイデン Torey Hayden

- 訳:入江真佐子(いりえ まさこ)

- 出版社:早川書房

- 発行:2000年

- NDC:933(英文学)

- ISBN:9784152082947 9784152082954

- 343ページ、345ページ

- 原書:”The Mechanical Cat” c1998

- 登場ニャン物:男の子のネコ、男の人のネコ、機械ネコ

- 登場動物:うさぎ

【推薦:にゃぐ様】

精神科医・ジェームスのクリニックに現われたコナーという少年(9さい)はぬいぐるみの猫を肌身放さず連れ歩き、『猫は知ってる』と呟き続ける。自閉症という触れ込みのコナー少年は腰に4本の長い紐を巻きつけ、引きずって歩く。

ぬいぐるみの猫をあたかもレーダーのように前に掲げ、エーエーエー又はぶーんぶーんぶーんと言いながら部屋中を点検する。

カウンセリングを重ねる内に、ぬいぐるみの猫はコナーの心(恐怖心)を表し、より強い猫を創り出して行く。

大竹茂夫の神秘的なカバー画の魅力も然る事ながら、コナーの母親ローラの語るファンタジーの壮大さ、コナーの妹モーガナの空想力についつい引き込まれて行く。

根底には病めるアメリカが渦巻いているのだが、それを忘れさてくれるミステリーに震撼した。

トリイ・へイデンは教師又はカウンセラーの仕事を通して接した情緒障害児との心の交流を綴ったフィクションを得意とする作家であるが、この『機械じかけの猫』は『ひまわりの森』に続く小説第2作目である。

本物の猫は1匹も登場せず、少しおどろおどろしい所も在りますが、少年の心の成長を猫に擬え、作り物の猫だけで、猫の神秘性不可思議さを改めて認識しました。

(2002.5.30)

*サイトリニューアル前にいただいておりましたコメントを、管理人が再投稿させていただきました。