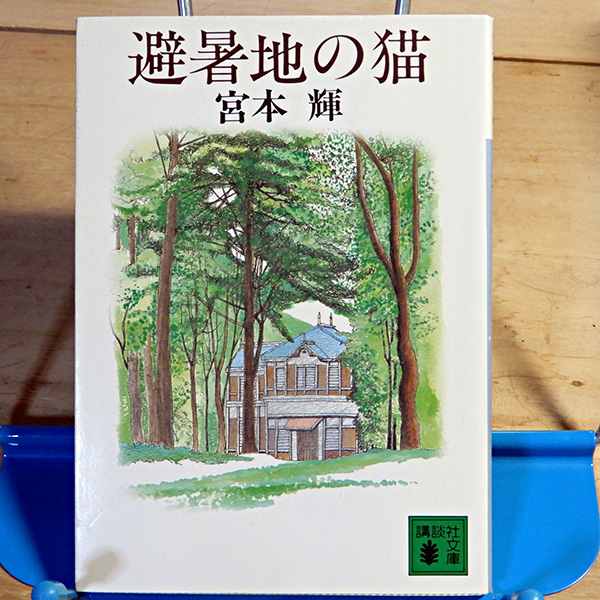

宮本輝『避暑地の猫』

軽井沢の、夢か現実か、・・・悪魔?。

猫、と題名がついてはいるが、猫は全然活躍しない。

冒頭でペルシャ猫がチラリと出てくるのと、他には迷子猫の話が少々挿入されているだけだ。

その迷子猫は、冒頭に出てきた猫と同じくペルシャ猫で、飼い主に溺愛されていた。

迷子捜しのビラに

「見つけて下さった方には謝礼として百万円お支払いします」

と書いてあったことから騒動になる。

小説の中でこの迷子猫の話はちょっとしたアクセントとはなっているが、ストーリーの上で絶対不可欠というほど重要だとは思われない。

この迷子猫を発見した青年の挙動が、心理的背景として、小説に深みを与えてはいるけれど、題名に「猫」をつけるほど重要かというと、そうとも思えず・・・。

ただし、もし宮本輝氏が猫という動物を「表面は大人しそうに見えて内心は何を考えているか分からない、不気味で‘猫をかぶった’動物」として考えているというのであれば、このタイトルの解釈も変わってこよう。

私から見れば、猫の方が人間(や犬)より数倍も素直で正直、‘猫をかぶる’という表現の方こそ間違った見方、と感じられて仕方ないのであるが。

猫は古来から、猫を理解できない人間達によって、ひどい誤解をされてきた。

というより、人間は裏表がある方があまりに自然なので、裏表の無い猫という動物が、人間には理解できなかったということだろう。

人間は言う。

「猫は、餌をもらう時はスリスリ寄ってくるのに、お腹が一杯になるや否、冷淡になる」

だから

「何を考えているのか分からない」

と。

そうだろうか?

これほど分かりやすい行動はないではないか?

餌が欲しいからスリスリする、もういらないから冷淡になる、そのまんま行動しているだけではないか?

もういらないのになおもスリスリとゴマすりして、愛想笑いを引っ込めない人間の方がよほど不気味ではないだろうか?

そもそも、世の中に、人間ほど表裏が乖離している存在があろうか。頭の中で考えていることと、表面にあらわす行動や表情と、これほどかけ離れている存在があるだろうか。

さて『避暑地の猫』は、そのような人間の、あるひとりの青年の心理小説とでもいうべき小説である。

読み方によっては優れた推理小説としての一面もある。

人間の醜い内面を容赦なくえぐり取って、これでもかとさらして見せてくれる。

しかし、なぜか醜さよりも奇妙な美しささえ感じられるから不思議だ。

宮本輝氏の魔法だろうか。

悪人というより、ただ弱い人達、運命に流された哀れな人達、という印象を受けてしまう。

軽井沢という土地、広大な別荘という設定、美しい母親に、もっと美しい姉。

それらのこまかなディテールひとつひとつが、凄惨さを和らげ、繊細な色合いにストーリーを仕立ててしまう。

宮本輝氏の文学はどれも美しいが、この作品もやっぱり美しい。

同じ内容を別の作家が書いたらきっとドロドロな話になってしまうだろうが、宮本輝氏は水彩画のように透明に描いて見せた。

その意味では、この作品こそが一番‘猫をかぶった存在’であるかもしれない。

(2004.10.23)

宮本輝『避暑地の猫』

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『避暑地の猫』

副題、シリーズ名など

- 著:宮本輝 (みやもと てる)

- 出版社:講談社文庫

- 発行:1997年

- NDC:913.6(日本文学)小説

- ISBN:4061841831 9784061841833

- 243ページ

- 登場ニャン物:ジョゼット

- 登場動物:-