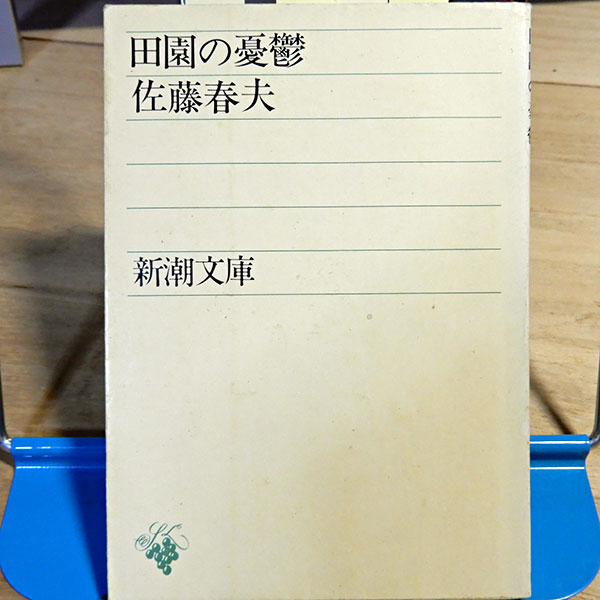

佐藤春夫『田園の憂鬱』

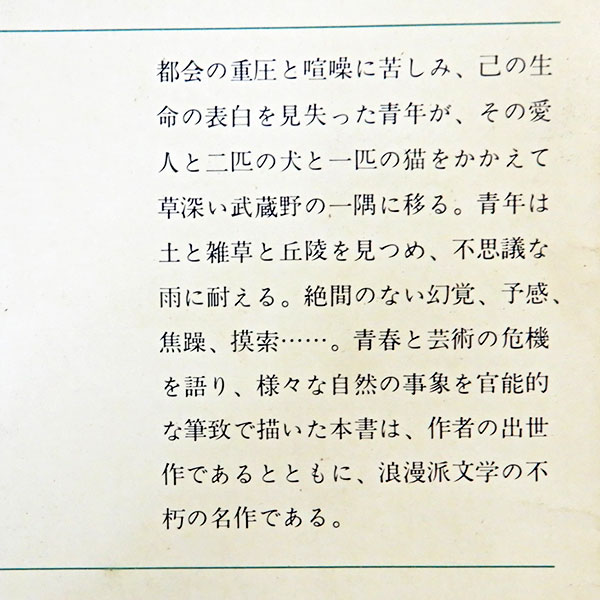

大正8年初出の名作。

ひとりの詩人で文士が、1疋の猫と、2疋の犬と、元女優の妻を連れて、ある田舎家に引っ越した。

男はあまりに鋭敏な神経の持ち主であった。

鋭敏すぎて都会の喧騒には耐えられなかった。

都会にいては人間の重さで圧(お)しつぶされると感じ、都会の騒がしさは彼を一層孤独にした。

嗟(ああ)、こんな晩には、何処でもいい、しっとりとした草葺の田舎家のなかで、暗い赤いランプの陰で、手も足も思う存分に延ばして、前後も忘れる深い眠に陥入ってみたい。

page7

そしてとうとう、彼は都会を脱出したのである。

その田舎家はある豪家な隠居の妾宅として造られたものだった。妾宅らしく、元は艶やかな趣味の家だった。しかし隠居が死ぬと、しばらく空き家となり、それから百姓一家に貸し出された。極貧な彼らには家を構う余裕はなかった。家は見る間に俗化した。そしてまた空き家となった。

ボロボロに荒れ果てた家を、今度は詩人が借りたのである。

若い妻は戸惑った。東京へは、どの道を選んでも半日がかり。「どんな大理想があるかは知らないが、こんな田舎へ住むと言い出した夫を、又それをうかうかと賛成したかの女自身を、」彼女は心中で強く非難した。

しかし2疋の犬たちは喜んだ。猫もすぐに居場所を見つけた。

男も、引っ越した後しばらくは、庭の手入れをしたり、犬たちと近所を探索したりで、気分が紛れたようだった。爽やかな空気が流れた。

しかし、春が去り、じめじめと寒く憂鬱な季節になると、男はまた落ち込んでいくのだった。

*****

『田園の憂鬱』は、浪漫派文学の名作といわれる作品である。

今回なんとなく手にしてなんとなく読み返してみたのだが、やはり名作と思った。この雰囲気!うだるような、うっとうしくもイライラと、小さな日常ひとつひとつが細く鋭い針と変じてチクチクと突き刺さってくるような、なんともいえない青春の不安定さ。これほどきめの細かい文章は、最近は見ないだけに、ますます「名作」と思う。絹のようにしっとりと滑らかなのにバラの棘のような痛さを秘めている。これぞ文士の仕事、見事としか言いようがない。

著者の佐藤春夫は、明治25年、和歌山県生まれ。上京して慶応義塾大学にて学ぶ。が、大正3年に退学、大正5年4月、「ひとりの女と二疋の犬と一疋の猫とチウブばかりになった絵具と10冊の書物と二枚の着物と」を持って、神奈川県の田舎に移った。

そこで『田園の憂鬱』の一部となる『病める薔薇』が執筆される。

完成は大正8年。

大正時代なら、都会の喧騒といっても、平成の都会と比べれば、まるで静かなもんじゃないかと思うのだが、しかしその分、田舎はもっともっと「田舎」だったろう。電気も通販もネットも舗装路もない、おそろしく不便な上にも不便な暮らしだったろう。都会と田舎の落差は、今の時代よりもっと大きかったと思われる。都会からふらりと引っ越してきた若夫婦に耐えられる場所じゃなかったとして不思議はない。

さて、ここは猫サイトなので、一般的な書評は置いておくとして。

猫の「青」は、猫らしく、たちまち田舎に順応する。そして蛙を咥えてきては若い妻を悩ませる。残念ながら青の登場はごく限られていて、ほんの数か所にほんの数行ずつ出てくるだけなのだが、一か所、著者の猫に対する暖かい気持ちが暴露されている(と私には思われる)表現がある。主人公の文士が、庭の薔薇(バラ)の手入れをする場面である。

そこには嬰児(あかご)の爪ほど色鮮やかな石竹色の軟らかい棘があって、軽く枝を捉えた彼の手を軽く刺した。それは、甘える愛猫が彼の指を優しく噛む時ほどの痒さを彼に感じさせた。

page44

著者と愛猫は日常的に戯れていたんだろうな、と思わせるような文章ではないだろうか。

猫の青はほとんど出番がないが、犬のフラテとレオはよく出てくる。かなり重要な役割りである。

うれしいことに、犬たちに対しても著者の目はやさしい。

(2012.7.7.)

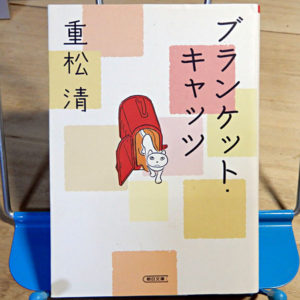

佐藤春夫『田園の憂鬱』

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『田園の憂鬱』

- 著:佐藤春夫(さとう はるお)

- 出版社:新潮文庫

- 発行:初版 昭和26(1951)年 改版2000年

- NDC:913.6(日本文学)小説

- ISBN:9784101070018

- 122ページ

- 登場ニャン物:青

- 登場動物:フラテ、レオ(いずれも犬)