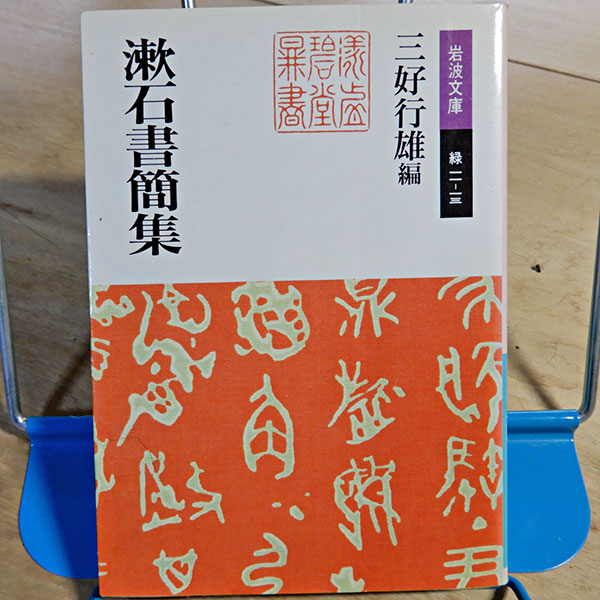

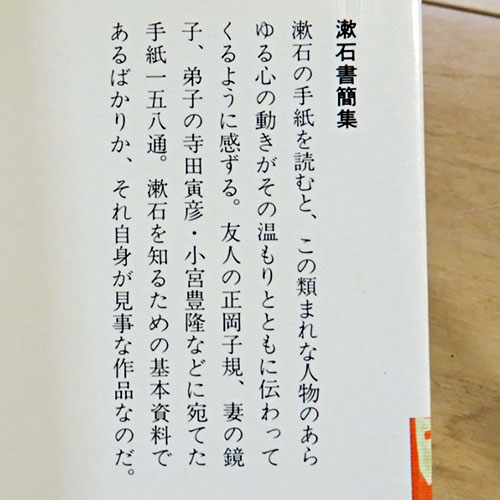

三好行雄編『漱石書簡集』

夏目漱石が残した手紙を、そのまま。

漱石の手紙が時系列に沿って編集されている。

個々の手紙についての解説はない、ただ手紙がならんでいるだけだ。

が、それだけに、変な雑音無く、素直に漱石の世界に入っていける。

手紙の文面から、その時執筆中の小説や、漱石時代の社会の動きを思い浮かべながら、ゆっくり読んで欲しいと思う。

この書簡集を読む前に少なくとも漱石の主要小説はすべて読んでおいてほしい。

上述通り、親切な解説などないので、小説ひとつ知らない人が読んでも、理解出来ないことが多いだろう。

とはいえ、漱石の人生に対する洞察は深く、現代でも色あせぬ警句あり、読んで得るものは多いはずだ。

最初の頃は候文の手紙が多く文語調だが、ルビは随所にふってあるので読みやすい。

晩年に近づくにつれ口語調の書き下し文が増え、現代の文章とほとんど変わらなくなる。

私にとって特に印象深かった手紙は、大正3年(1914年)11月13日付林原(当時は岡田)耕三宛ての手紙と、大正5年(1916年)8月24日付芥川龍之介+久米正雄宛ての手紙。

前者には漱石の死生観が色濃く表現されている。

後者の手紙は下に一部抜粋して掲載したので、是非御覧下さい。

漱石からこんな手紙をもらえた人は幸せだと思う。

うらやましいと思う。

と同時に、漱石の手紙をよくぞ捨てずに保存・公開してくれたと思う。

漱石と100年の隔たりを置いて生きている我々が、手紙のようなプライベートなものを読めるというのは、とんでもなく幸運なことだ。

手を合わせて感謝せずにはいられない気持ちなのである。

(2005.5.6)

三好行雄編『漱石書簡集』

漱石の手紙

大正5年(1916年)8月24日

芥川龍之介・久米正雄あて

この手紙をもう一本君らに上げます。君らの手紙があまりに溌溂としているので、無精の僕ももう一度君らに向かって何かいいたくなったのです。いわば君らの若々しい青春の気が、老人の僕を若返らせたのです。

(中略)

牛になる事はどうしても必要です。われわれはとかく馬になりたがるが、牛にはなかなかなり切れないです。僕のような老獪なものでも、ただいま牛と馬とつがって孕める事ある相の子位な程度のものです。

あせっては不可(いけ)ません。頭を悪くしては不可ません。根気ずくでお出でなさい。世の中は根気の前に頭を下げることを知っていますが、火花の前には一瞬の記憶しか与えてくれません。うんうん死ぬまで押すのです。それだけです。決して相手を拵えてそれを押しちゃ不可ません。相手はいくらでも後から後からと出てきます。そうしてわれわれを悩ませます。牛は超然として押して行くのです。何を押すかと聞くなら申します。人間を押すのです。文士を押すのではありません。

これから湯に入ります。

八月二十四日

夏目金之助

芥川龍之介様

久米正雄様君方が避暑中もう手紙を上げないかも知れません。君方も返事のことは気にしないでも構いません。

この手紙の中で漱石は自分の事を「老人」とか「老獪な・・」などと書いているし、実際、この手紙が書かれた年に亡くなってしまう。

が、このとき、漱石はまだ、数えで50歳(満49歳)である。

今の世であれば、49歳や50歳を老人呼ばわりしようものなら、とんでもない、心外だ、と、怒られてしまうだろう。

芥川龍之介と久米正雄はそれぞれ明治25年と24年の生まれ、この手紙を受け取ったのは20代半ばにさしかかろうという時期、漱石の約半分の年齢だった。

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『漱石書簡集』<

- 編:三好行雄(みよし ゆきお)

- 出版社:岩波文庫

- 発行:1990年

- NDC:915.6(日本文学)日記・書簡・紀行

- ISBN:4003190033 9784003190036

- 359ページ

- カラー、モノクロ、口絵、挿絵、イラスト(カット)

- 原書:

- 登場ニャン物:

- 登場動物: