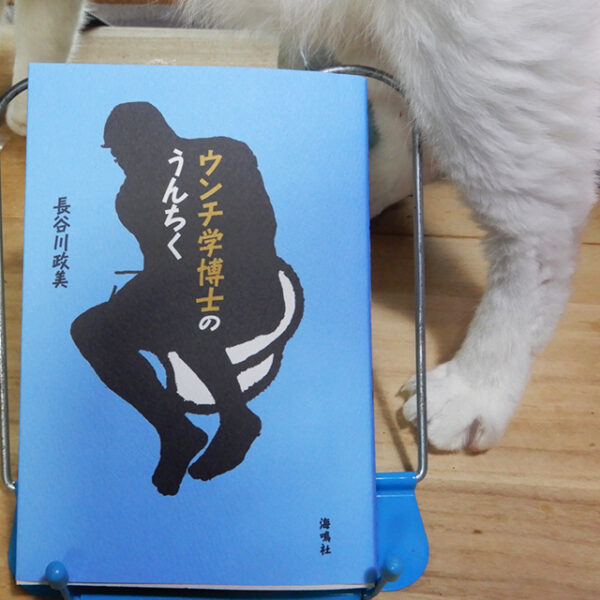

長谷川政美『ウンチ学博士のうんちく』

今、スカトロジー(糞尿の科学)が市民権を得ようとしている

摂取したら出す、これぞ生命活動の基本。しかしこの世の中、摂取=飲食についての本はあふれているのに、出す=ウンチやオシッコについての本はあまり見ません。いえ、ヒト以外の生物のウンチ本ならあります。とくにフィールドワーク関係で多い。けれど、ヒトのウンチ学なんて専門的な医学書ばかり、一般向けは少ないですよね。

そんな中、興味深い本を見つけました。それが本著。

著者・長谷川政美氏の専門は「進化生物学」、スカトロジー(糞便学)を専門に研究してきたお方ではありません。なので「一生懸命にいろいろな本や論文を調べて(page9)」書かれたそうですが、そのためにかえって対象も幅広く、一般人の視点を保ちつつ専門的なことをも詳細に書いたという面白い内容となっています。

現代日本人のウンチの量は、戦前の半分以下!?

実は私、猫砂やペットシーツは緊急時に非常用トイレとして使えるか(1~8)という実験をしたときに、自分のウンチ量を計ったことがあります。といっても数日、排泄直前と直後に家庭用体重計に乗って差の平均をだすという簡単な方法で、単位も0.1kgと大雑把な物でした。それでも自分のウンチ量が(四捨五入で)平均0.3kgだということはわかりました。(詳細は→『尾籠な話で恐縮ですが:日本人のウンチの話』)

その時に人間の平均的な排便量というものも調べまして、そのときにめぐり会った本の一冊が『ウンチ学博士のうんちく』だったというわけです。

排便量には個体差があること、同じ人でも食べたものや体調により差が出ることは誰だってご存じの通りですが、でも、日本人全体の平均排便量が、第二次世界大戦前と今とでは倍も違っているとは驚きました。栄養が良くなったから増えた、ではなく、半分に減ったのです。終戦が1945年ですから、今から80年くらい前、その頃に生まれた方はまだ多く存命中ですけれど、わずか人間の一生にも満たない年数内で、人の排便量が半減してしまった。これってちょっと驚きませんか?

さらに、国により、排便量は大きく違ってきます。以下、抜粋。

●日本人の糞の量は、大事に世界大戦前では、1日およそ400グラム、現在では半分の200グラム、若い年齢層ではわずか150グラム程度

(page30)●ヒトの糞の量は、1日当たり20~1500グラムで、欧米人はだいたい100~200グラムの範囲。

(page30)●アフリカの辺境の地に住む人々は欧米人の3~5倍

(page31)●イギリス人女性は104グラム、ウガンダ人女性は470グラム

(page23)●ニューギニア高地人のなかには糞の閭が非常に多くて時に一日1000グラムを超える

(page30)

なぜこれほどまでに違うのか、また、なぜ日本人の排便量が減ってしまったのか?カギは「肉食」にあるようです。

ニューギニア高地人の主食は食物繊維豊富なタロイモ等。日本人も昔は米や野菜など植物性のものを主に食べていました。対し、アメリカやイギリスのとくに若い人たちは肉が大好き、近年の日本人の若者も肉ばかり食べたがる、結果ウンチ量も減ってしまった、ということのようです。

しかし、肉ばかり食べるのは体に良いわけではないそうです。

(前略)腸内細菌の研究で有名な辨野義己さんは、肉ばかり食べ続けると腸内環境がどうなるか、自ら人体実験したことがあります。40日間ほとんど肉だけを食べるのです。1日に食べた肉の量は1.5キログラムにもなったそうです。その結果、黄色かった糞が黒ずんできて、最後にはほとんどコールタールのようになったといいます。臭いもきつくなり、肉や卵が腐ったような悪臭になりました。pHが6.5の弱酸性だった糞が、pH4.5~5.5の弱アルカリ性になりました。肉食ばかりの生活によって腸内で発酵を行う善玉菌が減り、逆に腐敗を行う悪玉菌が増えたのです。体調も次第に悪くなり、常にけだるい疲労感につきまとわれるようになったようです。ところで、発酵と腐敗はあくまでも微生物の代謝を人間中心の価値観で見たものであり、ヒトにとって有益なものを生み出すことを発酵、有害なものを生み出すことを腐敗といいます。

page 32-33

近年は大腸がんが増え、胃がんを抜いて日本でもっとも多いがんとなっていますが、これも日本人が肉を多く食べるようになったのが原因でしょう。一方、職業別寿命番付では、僧侶は常にナンバーワン。僧侶は、少なくとも一般的日本人よりは菜食に多く傾いた食生活を送る人が多数だと思います。現代日本人はもう少し採食を増やしてウンチ量も増やした方が健康には良さそうです。

他にもこーんなに面白い話題が

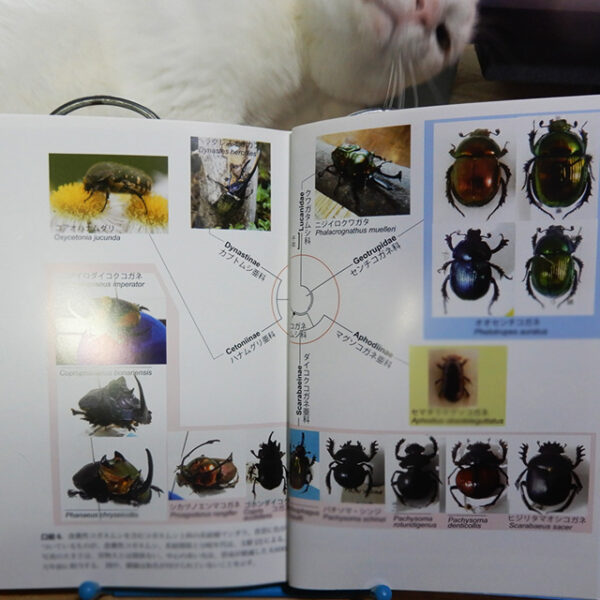

ヒトのウンチの話ばかりではありません。牛や豚、糞虫という素晴らしい昆虫の活躍、役に立つヤクの糞、その他、ヒト以外のウンチの話も豊富に出てきます。そのどれもが面白い!

面白話題、多すぎてとても書ききれたものじゃありませんが、少しだけ例を挙げますと;

- 男の子の名前にわざとウンチを意味する字をつけた?(第1話)

- 古代中国ではヒトの糞を嘗めてその味で健康診断をした?(第2話)

- 古代ローマには小便税なるものがあった?(第4話)

- タヌキの糞を収集されていた天皇とは?(第8話)

- ミミズの糞は10年間で何センチ積もる?(第10話)

- せっかく肛門を進化させたのに退化させた動物がいる?(第11話)

- オーストラリアの糞虫(フンコロガシ等)はなぜ牛の糞は利用できない?(第14話)

- ヒトは糞虫を食べるし(第15話)、動物の排泄物を飲んだり顔に塗ったりする?(第16話)

↓糞虫の写真

.

どうです、面白そうでしょう!

ウンチをしたことのある方ならどなたでも(笑)、最初から最後まで楽しめる本だと思います。ぜひ、どうぞ。

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

目次(抜粋)

- 読者のみなさまへ

- 第1話 「ウンチ」の言語学

- 第2話 ウンチの成分には食べかす以外のもののほうが多い

- 第3話 腸内フローラ―腸に棲む旧友たち

- 第4話 人糞は資源だった

- 第5話 トイレのいろいろ

- 第6話 昔の日本における人糞の価値

- 第7話 東アジアの循環型農業

- 第8話 平成天皇とタヌキの糞

- 第9話 ワシの糞を使ったダーウィンの実験

- 第10話 ダーウィンとミミズの糞

- 第11話 糞の起源

- 第12話 チベットにおけるヤクの糞利用

- 第13話 ウシのおならと環境問題

- 第14話 糞虫―食糞性コガネムシ

- 第15話 糞虫を食べる人々

- 第16話 排泄物を使った薬

- 第17話 糞虫以外の食糞する動物

- 第18話 糞尿の生態学

- 第19話 恐竜の糞化石から分かったこと

- 第20話 糞を調べて分かるさまざまなこと

- あとがき

- 文献

著者について

長谷川政美(はせがわ まさみ)

主な著書:『マダガスカル島の自然史』、『DNAからみた人類の起源と進化』、『新図説 動物の起源と進化』、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』など。受賞:1993年、日本科学読物賞、99年、日本遺伝学会木原賞、2003年、日本統計学会賞、05年、日本進化学会賞・木村資生記念学術賞。

(著者プロフィールは本著からの抜粋です。)

『ウンチ学博士のうんちく』

- 著:長谷川政美(はせがわ まさみ)

- 出版社:株式会社 海鳴社

- 発行:2019年

- NDC:481.34(動物学)

- ISBN:9784875253464

- 254ページ

- カラー口絵、モノクロ

- 登場ニャン物:-

- 登場動物:-