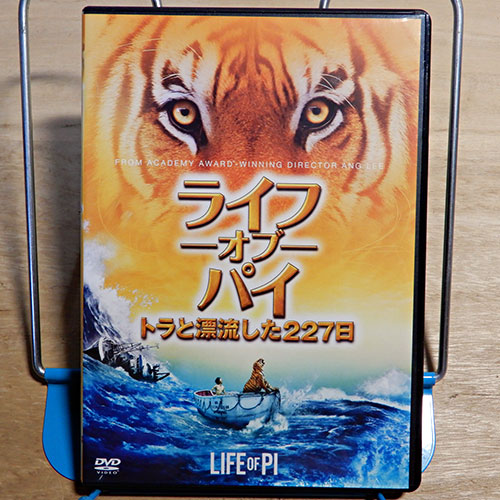

映画『ライフ・オブ・パイ』

トラと漂流した227日。

* あらすじ *

パテル一家はインドで動物園を経営していた。お父さん、お母さん、お兄さんと、次男のピシン。

ピシンとは、フランス語で「プール」の意である。が、英語の「おしっこする pissing」に音が通じるため、ピシン少年の子供時代は悲惨だった。そこで自ら「パイ」と名乗り、学校の黒板にπ(パイ=円周率)を延々と書き綴ってみせた。

3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406・・・・

母親は経験なヒンズー教徒でベジタリアンだった。パイもヒンズー教を信じベジタリアンになった。あるとき、パイは友人にそそのかれて、キリスト教会に忍び込み聖水を飲もうとした。それがきっかえでキリスト教にも入信した。その後、イスラム教も信じるようになった。

ひとりの人間が3つの異なる宗教を信じるなんて無理だと周囲には言われたが、パイは3つの宗教をすべて理解し、信じ、教えを忠実に守ったのである。

一頭のベンガルトラが動物園にやってきた。名はリチャード・パーカー、三歳、雄。本当は「サースティ Thirsty=のどが渇いた)」という名だったが、インドに輸入されたとき、単純な書類ミスで、リチャード・パーカーに変えられてしまったのである。

その後、パテル一家は、動物たちを引き連れて、カナダに移住する選択をする。が、一家が乗り込んだ日本の客船が、嵐にあって沈んでしまい、・・・

助かったのは、パイ少年と、脚が折れたシマウマ、ブチハイエナ、オランウータンのオレンジジュース、それから、あのベンガルトラのリチャード・パーカーだった。

小さな救命ボートの上で、過酷なサバイバルが始まる。

なぜ、少年は、獰猛なトラの成獣とともに、227日間も漂流できたのか? 少年とトラは、どうやって日々をすごしたのか?

『ライフ・オブ・パイ』

* * * * * * *

圧倒的な映像美。この映画を思うとき、まず頭に浮かぶのが「映像美」という言葉である。

3D映画だそうだ。が、残念ながら私は、映画館では見ていない。DVDを、パソコンの2次元モニターで見ただけである。大画面TVですらない。

それでも、なんてすごい絵だろうと思った。これを映画館の大きなスクリーンの3Dでみたら、どれほどの迫力だろう!2013年アカデミー賞「監督賞アン・リー」「作曲賞マイケル・ダナ」「撮影賞」「視覚効果賞」の4部門を受賞したそうだが、それも納得な出来である。

インドの町並みは、いかにもインドらしく、カラフルでガヤガヤしていて、とってもリアルなのに、どこか幻想的。荒れ狂う海のすさまじさ。真っ平に凪いだ海の美しさ。夜光虫の鮮やかさ。鯨の雄大なジャンプ。地面を覆い尽くすミーアキャット。どこまでも広がる空。きらめく星。

そして、トラ。リチャード・パーカー。3歳の大きなベンガルトラ。

このトラが、なんとも美しい!

実はほとんどがCGだそうだ。WIKIPEDIAによれば、「劇中に登場するベンガルトラは86%ほとがCGで作られており、人物や動物と同時に映らない、演技を要求されないシーン限定で本物のトラを用いて撮影を行った」そうな。

しかし、とても作り物とは思えない!ヒゲの一本一本まで絶妙に震える緻密さ。しなやかで敏捷な動き。立派な体躯の雄トラにしては動きが「いつも」目に留まらぬほどに素早く、そこに違和感を感じないでもないが・・・だって、大きなネコ科の雄が「いつも」キビキビ素早く動いているなんて、ありえないでしょ?拙サイトのような猫フェチサイトにあつまる猫好きさんたちなら、よくわかりますよね・・・あと違和感を感じるといえば、、トラが美しすぎることか。何日も漂流して、船酔いもし、渇き、飢えてもいたら、毛皮はもっとボサボサになるはずだ。

それからも、あの小さな救命ボートも。トラがいるから清掃はできない。それこそ、残飯や汚物や糞尿で耐えがたいほどに汚れ、ニオイもすごいことになったはずだ。さらに、噛みキズやひっかき傷も多くついたはずだ。

もし本当に227日も、トラの成獣があの小さなボートに乗っていたのであれば。

そう、全体的に、美しすぎるのだ。絵や色が綺麗、というだけでなく、ボートの中も、トラも、島も、きれいすぎる。ハリウッド映画の多くが、ここまで汚くしなくてもと、嫌悪感をあおるような汚い映像や人物をよく使うのとは対照的に。

最後に語られる、衝撃的な「もうひとつの物語」が、すべてを説明するのかもしれないが。

それはともかく。

私として嬉しかったのは、トラがほとんどCGだと知ったとき。なら最後に出てくる、痩せこけて衰弱したトラの姿もCGってことで、ああ良かった。昔であれば、トラを本当に飢えさせ、ふらつくほど衰弱させて撮るしかなかったシーンだろう。トラを飢えさせなくて済んで、CG万歳って気持ちだ。

と、ごく簡単に、あえて表面的なレビューを書いたけど。

この映画は、隠喩に溢れている。ひとつひとつのシーン、セリフ、現象、存在、すべてに表と裏の意味があって、その「謎解き」が何より面白い。そして、考えさせられる。トラと漂流なんて、一見、子供だましなおとぎ話のようだけど、これは大人向けの映画だ。それも思慮深い大人のための映画だ。見ている間は、映像のあまりの美しさに圧倒され続けるが、見終わったあとにこそ、この映画の本番が始まる。

考えたい人に、おすすめ。

(2015.5.22.)

『ライフ・オブ・パイ』

***********************************

『ライフ・オブ・パイ』雑録

↓ ↓ ↓ ↓

ネタバレです。まだ本・映画を見ていない方は【閲覧注意!】

↓ ↓ ↓ ↓

【リチャード・パーカー】

エドガー・アランーポーの長編小説『ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語』(1837年発表)の登場人物。 海を漂流する4人の男が、仲間の一人を「くじ」で選んで食料にする。その、食べられてしまう船員の名前がリチャード・パーカー。

1884年、ミニョネット号が遭難。救命ボートで4名の船員が脱出するが、漂流20日目、衰弱した17歳の船員が殺害され食料にされた。なんと偶然にもその少年の名前は「リチャード・パーカー」だった。

『ライフ・オブ・パイ』に登場する3歳のベンガルトラ♂の名前も「リチャード・パーカー」。そして、漂流する主人公パイ役に選ばれたスラージ・シャルマは、当時、殺され食べられた船員と同じ17歳だった。

【サースティ】

ベンガルトラのリチャード・パーカーの名前は、本来は「サースティ(喉が渇いた)」の予定だった。海洋漂流で一番問題となるのは飲み水だと聞く。サースティ。喉が渇いたトラ。

【円周率πと227日】

パイは、円周率3.141592・・・を、膨大な桁数で、暗記している。このように、一見静かな少年に見えるパイには、目的達成のためにはどんなことでも成し遂げる強靭な意志力が隠されていた。

そして、パイが漂流した227日という数字。22÷7=3.1428・・・と、円周率に近い数字になる。

【パイが信じた3つの宗教】

ヒンズー教。この宗教については私は知らないので、何も言えないし、何もわからない。

キリスト教。聖書は、神を信じろ、隣人を許せと書いている。肉食するなとは書いていないが、キリスト教徒の間では、人肉を食べることはとんでもないタブーとされている。

イスラム教。パイが最後に入信したのが、仏教ではなくイスラム教だったということは、かなり重要な要素と思える。なぜならイスラム教は聖戦を許可している・・・というより、コーランでは、ほぼ全般にわたって、神のために戦うことを強く推奨しているのである。もし最後にパイが受け入れたのが仏教だったなら、この物語も全然違ったものになったかもしれないと思うのだが。

【ツシマ号】

沈没する船の名前。日本の船。

ところで、対馬諸島には「ツシマヤマネコ」が生息しているが、推定頭数わずか80頭程度と、絶滅のふちにある。私としては、ツシマヤマネコがツシマ号のように沈んで(絶滅して)しまわないことを祈るばかりだ。

【人喰い島】

地平線に浮かぶその輪郭は、横たわるヴィシュヌ神(ヒンドゥー教の最高神)の姿をしている。 島の池は、昼間は水だが、夜は酸にかわる。池は女神の胃袋という見方が多いが、子宮とみる人もいるようだ。

【ミーアキャット】

なぜ人喰い島に、あれほどのミーアキャットがいるのか? 細長い体、丸い頭、それが池のまわりでうごめく様子はまるで卵子に群がる精子のようだ、と思ったのは、私だけか?

【ヴィシュヌ神】

『ヒンドゥーイズムのもとになったのはバラモン教であるが、バラモン教では、宇宙の最初に偉大な水がただよっていたと説く。(中略)その水の中にヴィシュヌ神(ヒンドィーイズムの偉大な神)が現れ、。そのへそに千の花びらのある金色の蓮華が生じた、その中に梵天王が出現して世の中のあらゆる生類を産むにいたったというのである。』 (中村元 「現代語訳大乗仏典5『華厳経』『楞伽経』」ISBN:9784487732852 237頁より引用)

私はバラモン教についてもヒンズー教についても何も知らないが、もしこれがヴィシュヌ神のイメージとして浸透しているのであれば、へそ=池、千の花びらのある金色の蓮華=無数のミーアキャットたち、梵天王=生まれかわったパイ、とも解釈できそうだ。

【もうひとりの漂流者】

本では、漂流中のパイの視力が悪化し、ほとんど見えなくなった頃、同じように漂流している男に出会う。そして男にだまされ貴重な品々を盗まれてしまう。しかし映画ではこの男は登場しない。男と遭遇するシーンも撮影はされたようなので、あるいは、ディレクターズ・カット版では登場するのかもしれないが。

【2つ目の話;寓話の意味】

最初の話の登場人物(動物)と、2つ目の話の登場人物の符合。

シマウマ=ツシマ号の船員、菜食主義の大人しい男。コックに食べられる。

ハイエナ=ツシマ号の意地悪なコック。船員を食べ、パイの母親を殺して海に捨てる。その後、パイに殺される。

オランウータン(名:オレンジジュース)=母親。コックに殺される。

トラ(名;リチャード・パーカー)=パイ自身。

目の前で母親を殺されたパイは、怒りのあまりトラのように凶暴になり、コックを殺してしまう。コックは、船員を食べ母親を殺したのはさすがにやり過ぎだったと反省してか、簡単にパイに殺されてしまったそうだ。

しかし、パイは十代の少年。一方のコックは、年季の入った船乗りであり、包丁をはじめ刃物は使い慣れている。すでに人を2人殺し、食人までしている。場所は絶海の小舟の上、目撃者は誰もいない。

そんなところで、そんな男が、細っこい少年にあっさり殺されるだろうか?

どうもこの点がひっかかるのだが、それでもやはり、パイはコックを殺したのだと思う。どんな手段をとったのかわからないけれど。そしてパイは「トラ」になってしまうのだ。

しかしパイはイスラム教の信者でもある。イスラム教では聖戦は奨励されている。この場合、コックを殺しただけでは、トラになるほど凶悪とは認められないのではないかと思う。また、キリスト教でもイスラム教でも、海の魚をとって食べることは禁じられていない。母親を殺された復讐に異教徒(非イスラム教徒)のコックを殺し、パイ自身が生き延びるために海の魚を殺して食べただけで、どうしてパイはトラにならなければならなかったのか?

もしかしたら、トラにならなければならないほどの、もっと凶暴で凶悪な出来事があったのではないか・・・?

母親の死体は(あるいはコックも)海に捨てらたのではなくボートに残されたままで、死体から逃れるためにパイは救命具をつなぎ合わせた筏を作り、平時は不安定な筏の上で過ごし、そして、飢えに耐えられなくなると、自らが生き延びるために、もしかしたら・・・だから人喰い島は、ヒンズー教の母なる女神ヴィシュヌ神の形をし、だからパイは、一見楽園のようにみえる島から大慌てで脱出しなければならなかった・・・そして大陸に上陸すると同時にトラは振り返りもせずにパイから去り、生き延びたパイは厳格な菜食主義者に戻った。

・・・これはさすがに私の考えすぎだろうか?

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『映画:ライフ・オブ・パイ』

トラと漂流した227日

- 監督・製作: アン・リー

- キャスト: スラージ・シャルマ, イルファン・カーン, アディル・フセイン, タブー, レイフ・スポール

- 原作:ヤン・マーテル

- 製作:2013年 アメリカ

- 本編:127分

- 原書: Life of Pi

- 登場ニャン物:リチャード・パーカー(ベンガルトラ)

- 登場動物:オレンジジュース(オランウータン)、ハイエナ、シマウマ、ミーアキャット、他多種多数