ケッセル『ライオン』

副題:ケニアの少女の恋物語。「世界動物文学全集3」収録の作品。

西暦2011年の今読めば、実に違和感のある小説ではある。

著者の、あまりに「白人的」な視線。

人種差別に対する強い反発みたいなものが感じられ、平等公平な視点をものすごく意識して書いているんだろうなと、それはあちこちから読み取れるものの、それでもなお、否、それゆえにかえって、2011年の日本人女性の目からみれば、そんな著者の姿勢からなんとなく差別的なものを感じてしまう(”差別”を意識しているという”意識”そのものが”差別意識”を感じさせるという錯綜した理由で。)。

著者ジョゼフ・ケッセルの履歴を検索してなるほどと思った。

父親がユダヤ人。アルゼンチンに生まれ、幼少期は(当時の)ソビエト連邦で暮らし、その後フランスに移住。ユダヤ人の血、社会主義国家での生活、その後の自由なフランス魂、ふたつの世界大戦の経験、ああなんてヨーロッパ人なんだろう!『ライオン』の舞台がアフリカはケニアでありながら、あらゆる行間、あらゆる語句から「ヨーロッパの白人」がプンプン匂ってくるのは、この経歴故か。動物研究家が書いたのではない、どこまでも「フランスの」小説家兼ジャーナリストが、小説家兼ジャーナリストの視線から書いたものである。

もうひとつの違和感。

翻訳文があまりに格調高く、登場人物たちの日本語があまりに美しすぎる。誰だ翻訳者は、と、改めて表紙を見て、新庄嘉章?あれ、どこかで聞いたことがある?いや、あるなんてもんじゃない、まさかあの「ジャン・クリストフ」の?

私の乏しい記憶力はWEB検索という最強の助っ人のおかげで再度たちまち補われる。新庄嘉章、フランス文学の大家、フランス文学翻訳の巨星。ジッド、モーパッサン、ロマン・ローラン、スタンダールなど、名訳は数知れず。

そうか、こういう組み合わせの動物文学か、いや珍しいかも。

世界動物文学全集3 箱入り、中の本は布張りです。

1950年代後半の小説である。舞台はケニアの王立公園。

そこは;

「極端に厳しい法律で、野生の動物が、自然の生活そのままの形で保護されていたのだった。」

もちろん、法律の番人は、当時のことだから白人だった。狩猟を厳しく「密猟」として取り締まっていた。その取り締まり対象は、マサイ族の文化にまで及んでいた。マサイ族の男は、一人前の男として認められるためには、ライオンを槍一本で倒さなければならないというのが古来からの伝統だ。それさえ禁止された。しかし誇り高いマサイ族は、白人の支配下にあっても、昔と変わらず気高く勇敢だった。生活様式こそ現代的感覚からいえば不潔だったかもしれないが、彼らの心はどこまでも潔く、穢れひとつなかった。

マサイ族と同じくらい純真な存在が、白人にもいた。それが少女パトリシア。やっと12歳。

そして、パトリシアの「恋人」が、ライオンの「キング」。

小説は、ひとりの旅行者の目から語られていく。

この旅行者も白人である。

最初のころは

「それでも、まだ誰もぼくに話しかけたものはないし、ぼくに会ったものもいないんだよ」

なんて発言をして、少女パトリシアに

「誰も?トークーには?昨夜名簿にあなたのお名前を書き込んだ受付係よ。マッチャは?あなたのお荷物を運んだボーイよ。それから、アフォリには?小屋のお世話をしている下働きよ。(中略)あなたの運転手は?(中略)彼はあなたをよく知っているわ。」

とたしなめられたりする。パトリシアがあげた名前はすべて「黒人たち」である。

旅行者は、ヨーロッパの白人社会とは別な世界があることを、次第に見聞していく。

少女とライオンの交流がすばらしい。巨大な雄ライオンがちっぽけな少女の言いなりに遊ばれる。少女はライオンを信頼しきっていて、その牙も爪も恐れない。その様子を見守る旅行者は驚くばかりである。

そして、結末。

私としてはこの結末はちょっとつまらないというか、あまりに常道的というか・・・と思っていたら、巻末の「解説」でも藤原英司が同様なことを書いていた。

「ライオンという表題がつけられているのもかかわらず、主題はあくまでも人間である。」

「筆者としては、ブリッド(パトリシアの父)の判断が、あまりにも常識的であるだけに、この作品がせっかくいい題材を扱いながら、動物文学として決定的な失点をマークしているように思える。」

「ケッセルは動物文学としてこれを書いたのではないと言ってしまえばそれまでだが、このような形で人と動物を描く以上、その作家は動物に対する視点を今すこし再認識してほしかったという気持ちは変わらない。」

等々。

そう。

やはりこれは、動物文学ではない。動物が出てくる人間文学である。だから、動物文学を求める人が読めばきっと物足りなく思う。

が、最初から人間文学(なんて言葉はないけれど)として読めば、なかなか興味深い作品ではある。

思い上がった白人たちが、他民族はもちろん、動物たちにさえ、それぞれの命、それぞれの文化、高度な精神があることに、徐々に気づいていった時代。

この作品が発表された数年後の1960年には、数多くのアフリカ諸国が独立し、「アフリカの年」と呼ばれるようになる。さらにその翌年、1961年には、WWFが誕生している。世界最大規模の自然保護団体である。

そのような時代背景を念頭におきながら、白人たちの精神構造や変化を見つめるつもりでこの作品を読めば、なかなか面白い。そして考えされられる。

しかし、はたして・・・あの時代の白人を傲慢だと非難することが、今の日本人にできるだろうか。今の文明社会にできるだろうか。

(2011.4.10.)

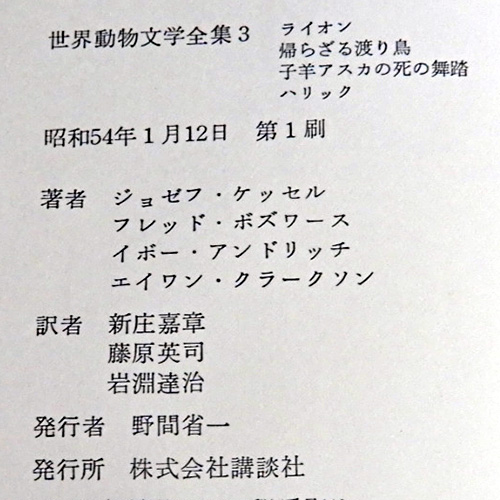

奥付。昭和の文字がなんともいえず・・・?

2段構えの構成です

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『ライオン』ケニアの少女の恋物語

「世界動物文学全集3」収録

- 著:ジョゼフ・ケッセル Joseph Kesel

- 訳:新庄嘉章(しんじょう よしあきら)

- 出版社:講談社

- 発行:1979年

- NDC:933(英文学)

- ISBN:(9784061405035)

- 358ページ(うち、『ライオン』は5-160ページ)

- 原書:”The Lion” c1957

- 登場ニャン物:キング(ライオン)

- 登場動物:野生動物達

目次(抜粋)

ライオン

帰らざる渡り鳥

子羊アスカの死の舞踏

ハリック

解説・藤原英司