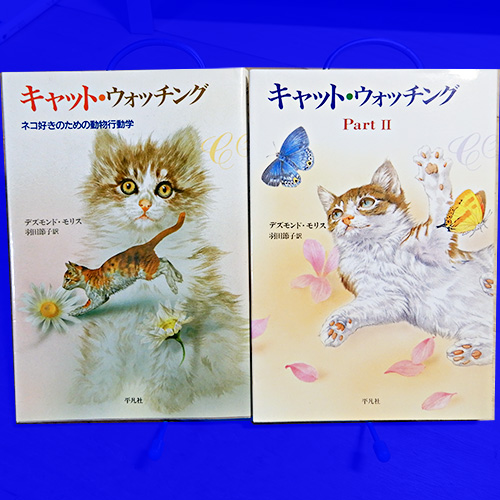

モリス『キャット・ウォッチング』『キャット・ウォッチング パート2』

世界的に有名な哺乳類学者の本。

デズモンド・モリスといえば、「裸のサル」をはじめとするマン・ウォッチングの大家としてあまりに有名だ。

バーミンガム大学・オックスフォード大学で動物学を学び、ロンドン動物園に勤務し、ロンドン動物学会哺乳類部門の部長を務めたりした人物である。

この「キャット・ウォッチング」は、いわゆる一般飼育書と違い、モリスの “野生動物相手の観察眼” を充分に活かしていて、なるほどと思わせる部分が多い。

“なぜ、糞を埋めるのか”のように、どんな猫本にも書いてあるようなことから、“なぜ、芝生で小鳥を狙うとき、尾を振るのか” のように、もう少し突っ込んだ問題、“なぜ、「猫は九生を持つ」のか”のように、英語圏での言い回しに関する回答、さらにパートⅡでは “音楽にどう反応するか” “気温は体色にどう影響するか” など、もっと「上級の」質問に答えている。

とてもわかりやすいし、読みやすい。

また、モリスならでのユニークな視点が面白い。

強いて言えば、あまりに断言的なのが少し気になる。

これはこういう理由です、と言い切ってしまう自信は大した物だが、ヒト同士でさえ決して完全には理解しあえぬものなのに、ネコ相手にそんなに決めつけて良いのかなと思ってしまう。

欧米人では、そのような断言口調は少しも珍しいものではなく、日本人なら “このような理由も考えられます”とやんわりぼかす所を、彼らは “こうだ” と断言する。

というより、断言しなくては欧米では認められない。

しかし日本人の私には、モリスの断言口調は「裸のサル」でも気になった。

例えばヒトに体毛が無い理由として、様々な説をあげた後、一番考えられる理由は“長時間走り回らなければならない狩猟生活で、体温調節のため”だと結論づけている。

しかし、それだと “男は狩猟、女は(植物)採集” の生活であったにもかかわらず、男より女の方が体毛が薄い理由が解明されていない。女の方が動き回る時間が長く、体温調節が必要なのは男と同じだと私は思うのだが、狩りという男の分担ばかりが説かれ、炎天下、何時間も採集したであろう女性については書かれていなかったのが残念だった。

また、ヒトよりはるかに長時間走り回るオオカミなどの動物が毛皮をまとっている理由はどう説明するのか?

この例だけでなく、他の事例でもどうも答えを一つに求めすぎるような気がするのである。日本人なら、このような場合はきっと “様々な原因が複合的に作用して”というような表現を使うだろう、そして、その方がはるかに説得性があると思うのだが。

(2002.4.10)

PATR2のカバーは愛らしい

モリス『キャット・ウォッチング』

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『キャット・ウォッチング』『キャット・ウォッチング パート2』

ネコ好きのための動物行動学

- 著:デズモンド・モリス Desmond Morris

- 訳:羽田節子(はねだ せつこ)

- 出版社:平凡社

- 発行:1986年、1987年

- NDC:645.6(家畜各論・犬、猫)

- ISBN:4582542115 9784582542110 ; PART2:4582542131 9784582542134

- 185ページ、215ページ

- 原書:”Catwatching” c1986

- 登場ニャン物:多数

- 登場動物:-

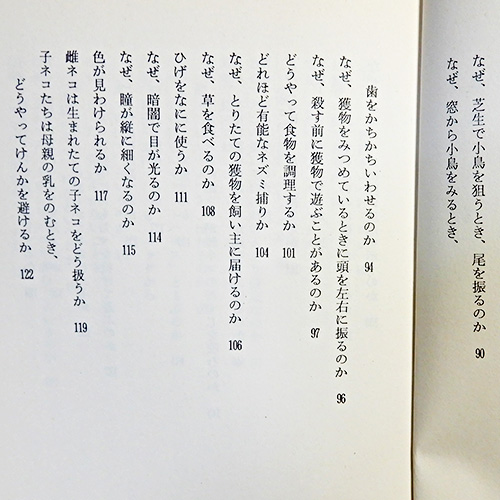

『キャット・ウォッチング』目次(抜粋)

はじめに

ネコ

なぜ、のどを鳴らすのか

なぜ、なでられるのが好きか

なぜ、あなたをみると仰向けにころがるのか

なぜ、あいさつをするときにあなたの脚に体をすりよせるのか

なぜ、長時間毛づくろいをしてすごすのか

なぜ、尾を動かすのか

なぜ、外に出してくれといっては鳴き、中にいれてくれといっては鳴くのか

なぜ、芝生で小鳥を狙うとき、尾を振るのか

なぜ、とりたての獲物を飼い主に届けるのか

ひげをなにに使うか

雌ネコは生まれたての子ネコをどう扱うか

その他

『キャット・ウォッチング パート2』目次(抜粋)

はじめに

どれほど耳がいいか

音楽にどう反応するか

どのようにしてゴロゴロいう音を出すか

何種類の声を出すか

眼でどんな信号を送るか

尾による信号はどれくらいあるか

超能力はあるか

どれほど味覚が鋭いか

なぜ、ときおり食物を拒否するのか

菜食主義で生きていけるか

その他