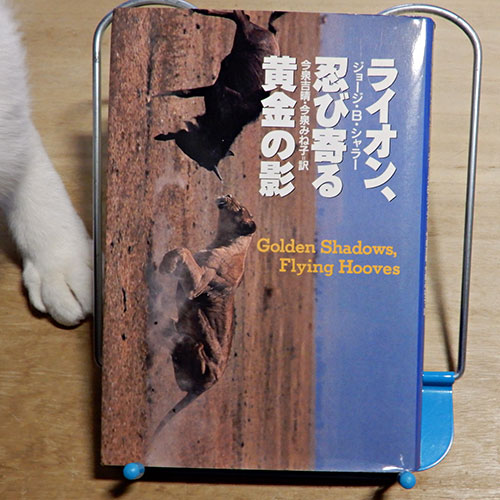

シャラー『ライオン、忍び寄る黄金の影』

ライオン他アフリカの野生動物研究の古典的名著。

今や日本でも、セレンゲティ・ナショナルパークはすっかり有名になった。

タンザニアにある野生動物の宝庫として。

本著によると、セレンゲティに最初のヨーロッパ人が足を踏み入れたのは1892年。1925年に訪れた白人グループは51頭ものライオンを殺している。無茶な奴等である。

幸い、1929年に鳥獣保護区指定され、その後1937年にライオン猟は全面停止された。お陰で今でも野生ライオンの姿を見ることが出来る場所として残っている。

動物保護には、その動物の生態について知ることが不可欠だが、中でもライオンのような大型肉食動物の場合は、知識無しの保護はあり得ない。ライオンは大昔から人類に畏怖され、畏敬され、敬遠され、憎悪されてきた。恐怖のために、家畜を守るために、毛皮を売るために、或いは単なる「勇気の印」スポーツの対象として、ライオンは問答無用に殺されてきた。

人類が歴史時代に入った頃、ライオンは、アフリカのほぼ全域はもちろん、北はギリシャ、東はインドまで、広範囲にわたって生息していたのである。しかし、シャラー博士がこの本を出版した頃にはすでに、サハラ以南のアフリカ各地に細々と点在するのみに減じていた。シャラー博士は、野生のライオンを科学的な眼で観察した、初期の偉大なる研究者である。

本著の、「1.季節」から「5.狩る者と狩られる者」までが、ライオンの観察記録となっている。ライオンの家族やプライド(群)について。その構成員の詳細と、いつどんなときにどんな理由で構成員が変わるか。雄同士の闘い。テリトリーについて。繁殖行動と子育てのあり方。頭数、生存率、死亡原因などの統計。狩りの方法。捕食動物の種類、数、捕食対象となる個体の特徴、成功率。その他。

「6.家族の記録」は、題名通り、シャラー家の家族の話だ。妻のケイと2人のまだ幼い息子達。仲間の研究者たちとその家族。それから、ペットたち。シャラーはペットにするために野生動物を捕らえるような愚挙は望んでいなかったが、日々精力的にフィールドを回っていれば、幼獣を保護・飼育せざるをえない状況に陥ることがあったとしても不思議ではない。かくて、イボイノシシのギリ、シママングースのファンガス、それから、ライオンのラムセスなどが家族となった。

「7.かさぶた耳」はヒョウの話。ライオンとの関係や、獲物の狩り方、子育てについてなど。

「8.謎のネコ」とは、チーターのこと。チーターは、3000年も昔から、人間に利用されてきた。王侯貴族がスポーツとしての狩猟に使ったのである。にもかかわらず、野生のチーターについては、シャラーがセレンゲティに赴任した頃でもなお、ほとんど全く何も知られていなかった。飼育チーターは繁殖しないが、その原因も分かっていなかった。シャラーがチーターを観察した期間もデータも少ないけれど、その程度であっても、当時としては貴重な資料となった。

「9.リカオン」は、もちろん、リカオンについて。多分、現代の日本人は、テレビの影響で、リカオンに対して悪い印象は持っていないと思う。それどころか、好意的に見る人の方が多いんじゃないだろうか。

が、かつての白人達のリカオン評価は、それは悪意に満ちたものだった。シャラーはリカオン達を弁護し、彼等がいかに家族思いで愛情豊かな動物であるか、熱心に語っている。

「10.危険な捕食者たち」の「捕食者」とは、肉食動物中もっとも獰猛で残忍で卑怯な動物のことである。つまり、人間の密猟者のことである。

「11.過去への歩み」は、博士の、セレンゲティに対する思いを語った章。

アフリカの大草原がどっと押し寄せてくるような、圧倒的な迫力と正確な観察眼。

この本は間違いなく名著だ。

しかし今回、この1973年(和訳1990年)に発行された本を再読した理由は、私自身が不思議な体験をしたからだった。

野生のニホンジカ老雄が、うちの玄関先にうずくまって私を見ても逃げず、むしろ助けを求めるかのようにじっとしていたのである。時は1月中旬の、雪深い日々。私が差し出した野菜のうち、大根だけを、それも一番細くて小さい1本だけを、子どもがポッキーを食べるように、先っぽから口に入れて、ポリポリと音を出して食べた。その数時間後、ヨロヨロとバス道まで歩いて降りて、そこでぐったりと座り込み、とうとう遠い空へと旅立った。アスファルト道路に、角がコツンと鳴ったのが最期だった。あっぱれな最期だった。

そのとき、シャラーの著に、人間に助けを求めに来る野生動物の話が出ていたことを思い出し、つい最初から最後まで通読してしまったのである。

記憶よりはるかに短い記述だったが、たしかにあった。以下がその部分である。

リカオンに追われたヌーが、わたしの車に保護を求めてきたことが二回ある。捕食者の追跡のためにせよ病気のためであるにせよ、死に直面した動物が人間への嫌悪を克服するという事例は、くりかえし報告されている。だが、この不可解な行動の理由はまだだれにもわからない。セレンゲティ・ナショナルパークの発行する月報に、次のような一例が見られる。

「10月3日。あらゆる生きものにとっての必然であるが、ワガクリア監視所の近くでくらしてきた年老いた立派なアフリカスイギュウの雄にも、死が訪れた。午後三時、このスイギュウは、監視所にむかってまっすぐ歩いてはいってきた。そして、レンジャー専用のドアの前から二メートル以内のところに横になった。レンジャーたちは驚いたが、水牛が起きあがれないのに気づいて、何とか立たせようとした。だが、どんな工夫もすべて無駄であった。その夜のうちに、スイギュウは死んだ。レンジャーたちは、死体を分けて一輪車で運び出さなければならなかった。これは、スイギュウが死ぬために、この監視所にやってきた二度目の事例である。唯一考えられるのは、死が迫ったスイギュウが、ハイエナやライオンに体を引き裂かれてしまう茂みよりも、人間の近くのほうが安全だと感じるのかもしれない、ということだ。」

(p.316)

うちの玄関先に来た老鹿も、山よりはまだ、この家の方が安全だと感じてくれたのだろうか。それともあるいは、山の動物から人間へ、なにか伝えたいことがあったのだろうか。・・・鹿さんの冥福を祈る。合掌。

(2011.2.3.)

シャラー『ライオン、忍び寄る黄金の影』

シャラー『ライオン、忍び寄る黄金の影』

シャラー『ライオン、忍び寄る黄金の影』

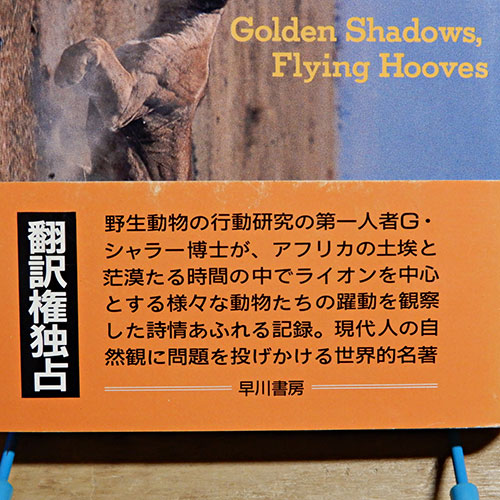

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『ライオン、忍び寄る黄金の影』

- 著:ジョージ・B・シャラー George B. Schaller

- 訳:今泉吉晴・今泉みね子(いまいずみ よしはる・いまいずみ みねこ)

- 出版社:早川書房

- 発行:1990年9月20日

- NDC:489.53(哺乳類・ネコ科)

- ISBN:4152034467 9784152034465

- 383ページ

- モノクロ口絵

- 原書:”Golden Shadows, Flying Hooves” c1973

- 登場ニャン物:ラムセス(ライオン)、他多数(ライオン・ヒョウ・チーター・等)

- 登場動物:多数の野生動物

目次(抜粋)

謝辞

はじめに

1 季節

2 プライドの生活

3 近隣の争い

4 放浪者たち

5 狩る者と狩られる者

6 家族の記録

7 かさぶた耳

8 謎のネコ

9 リカオン

10 危険な捕食者たち

11 過去への歩み

訳者あとがき

うちの玄関前にいたシカ

↑うちの玄関先に座り込んだ野生のシカ。この後、天に召された。

連日の大雪だった。戸の隙間から撮影。 2011.01.13.