アダムソン『野生のエルザ』

映画にもなって一世を風靡したライオンの話

有名な本だからご存じの方は多いと思う。

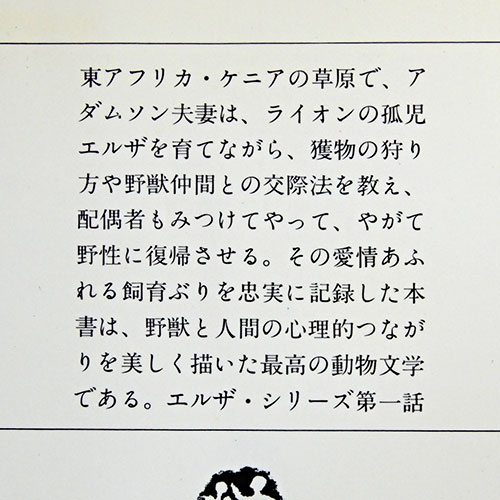

夫のアダムソン氏は狩猟監視員。アフリカ・ケニアの草原で生活している。ある日、孤児ライオン姉妹を保護する。姉妹の母ライオンが人を襲ったので、狩猟監視官のアダムソン氏が母ライオンだけ撃ち殺したのだ。それが、ラスティカ、エルザと、もう1頭である。(この1頭はなぜか最後まで名前がでてこない。)アダムソン夫妻は、3頭のライオンを育てるのは無理だと、ラスティカと名無しは動物園に送る。一番小さなエルザだけがアフリカの草原に残る。

エルザはすくすくと成長した。人に良く馴れ、特にアダムソン夫妻には子猫のようになつく。ジョイ夫人もエルザを深く愛した。エルザは人間には決してツメを出さず、牙も使わず、聞き分けがよく従順で、犬より忠実だった。

しかし、エルザはライオン。動物園に送るよりは野性に返した方がよいと、夫妻は考える。そしてそれを実行に移す。

野生のライオンと人間が、これほど深く信頼し合えるとは。ライオンがこれほど愛情豊かで優しい動物だったとは。この本は出版されるや否、世界中に大きな反響を呼んだ。出版されたのは1960年。動物の心理や精神状態など、まだあまり考えられていなかった時代だ。野生のライオンといえば、野獣や人を襲う恐ろしい動物というイメージがまだ強かった時代だ。このエルザのお陰で、ライオンのみならず、大型肉食獣に対する認識が世界的にかわったのではないだろうか。今世紀最大の動物文学、との名は、ダテではない。

もちろん、私も昔、夢中になって読んだ。今回、久しぶりに読み返してみて、やはり素晴らしい本だと思った。うらやましいとすら思った。が、2004年の今では、問題視されそうな箇所も随分見つけてしまった。

一番気になったのが、これは作者とは関係ないのだが、和訳では「土人」という言葉がずっと使われていると言うこと。「講談社 日本語大辞典」(2000年第2版発行)で「土人」をひくと、「・・・未開の土地に住んでいる土着の人々という意味で差別的に使用されてきた」と書いてある。今は許されない言葉だろう。しかし訳者を責めることは出来ない。当時の日本ではごくふつうに使われていた言葉だったのだから。著名な社会人類学者の中野千枝氏が1959年に著した本「未開の顔・文明の顔」でも「土人」あるいは「未開人」という言葉が平気で使われている(この本は1990年に中公文庫で文庫化されたが言葉は訂正されずに残っている。)しかし、もしエルザがあらたに翻訳されるときは、土人という言葉は別の単語に置き換えられるだろう。

昔はひたすら感動した本だったが、今読むと、・・・もともとアフリカはアフリカ人の土地であったのに、白人が押しかけて勝手に国境を決め禁猟区を設定し、密猟者が多いからと監視員を置く。なんか変だなあ・・・と、違和感を感じずにはいられないのだ。禁猟区の設定は良いことだと思う。が、あのあまりに直線的な国境線をアフリカ地図上で見るたびに、「机上で線を引いたな」と反発してしまうのは私だけだろうか?

エルザシリーズは、和訳では4冊でているが、この「野生のエルザ」がなんといっても一番良い。せめてこれだけでも是非読んで下さい。当時の世界的社会情勢を頭にいれながら、じっくりと読んで下さい。

全然関係ありませんが、中野千枝氏の名前が出たので・・・

中野千枝 『タテ社会の人間関係』 歴史的といってもよいくらいの名著だと思います。他に日本人論でお勧めは、土居健郎 『「甘え」の構造』と、会田雄次 『決断の条件』。鶴見和子さんの著書も大変面白い。彼女はいつもピシリとした着物姿で大学の教壇に立っていたという異例の方でした。 美しい方でした。

(2004.11.20)

************

【エルザシリーズ】

************

アダムソン『野生のエルザ』

アダムソン『野生のエルザ』

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

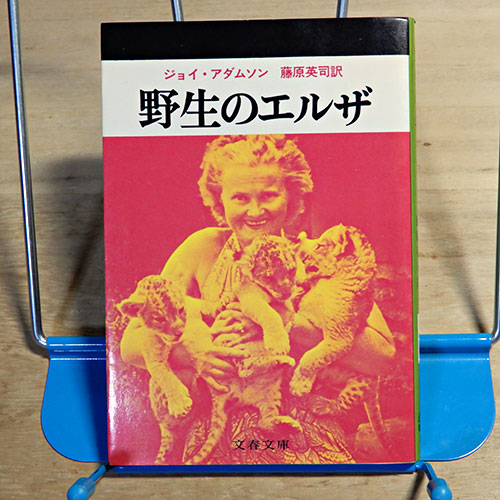

『野生のエルザ』

- 著:ジョイ・アダムソン Joy Adamson

- 訳:藤原英司

- 出版社:文春文庫

- 発行:1974年

- NDC:489.53(哺乳類・ネコ科)

- ISBN:4167109018

- 270ページ

- 原書:”Born Free” c1960

- 登場ニャン物:エルザ、ラスティカ(ライオン)

- 登場動物:多数

目次(抜粋)

- 幼きものの生活

- エルザと野生の動物たち

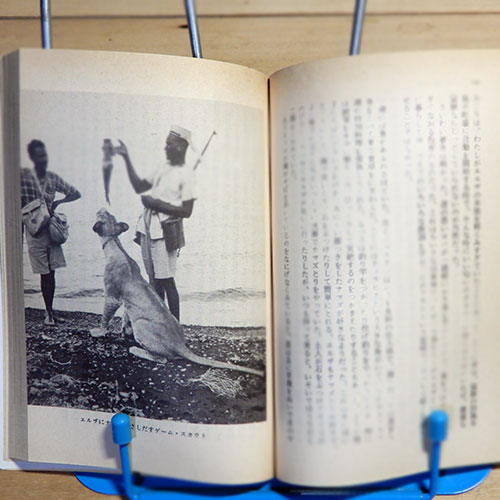

- インド洋でのエルザ

- 人食いライオン

- ルドルフ湖への旅

- エルザと野生のライオン

- 最初の試み

- 第二の試み

- 最後の試み

- 解説