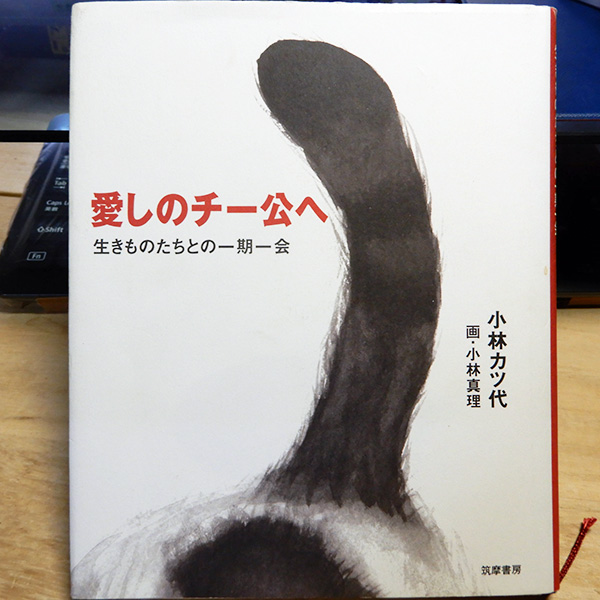

小林カツ代『愛しのチー公へ』

副題:「生き物たちとの一期一会」。

小林カツ代さんは、有名な料理研究家でした。家庭料理は、栄養とか手間とかコストとかも大事だけど、それ以上になによりも大事なことは「おいしい」こと。彼女のレシピは日本中の食卓を「おいしい」の笑顔で満たしました。

けれども小林さんが笑顔にしたのは、人間だけじゃなかったのです。多くの動物たちも、笑顔にした人だったのです。

無類の動物好きでした。犬猫はもちろん、嫌われ者のカラスやイモリも差別なく愛でました。「ぼくたちのペット」とニシキヘビを見せられれば、最初はこわごわ、すぐにウットリと撫でました。

おもえば、「食べる」とは即ち生きるということ。誰よりも食べる事を大事に愛した小林さんですが、彼女はさらに一歩進んで、「いのち」そのものを愛していたのでしょう。誰のどんな命も、そのまんま、うけいれて愛していた人だったのでしょう。

小林さんは、動物に関しては、ごくふつうの、いわば一般人です。獣医師とか、動物愛護NPOの活動家ではありませんし、ましてブリーダーやペットショップ経営者でもありません。ですから小林さんの視線や感覚は、私たち一般飼い主といっしょです。小林さんの方が、一般的な飼い主さんたちより、もっと動物好きかもしれませんけれど。

ですので、私も読みながら、「そうそう、まったくその通り、私もそう思う!」と何回もうなづきました。

中でも全面的に合意しちゃったのが、「映画『キタキツネ物語』の残酷さ」という章。まさに私の気持ちそのまんまです。全章をここに書き出したいくらいです。でも、それをしちゃうと”著作権法”にひっかかってしまいかねませんから、最低限の引用で我慢します。

私もこの映画は見ませんでした。理由も小林さんと同じでした。

私は、これ、絶対に観たくなかったんです。というのは動物を主人公にした映画って、ドキュメンタリー以外は、ドラマティックにしたいために、必ずといっていいくらい動物がつらい思いをする場面を入れるから。

page55

ところが彼女の意に反して、仕事にいった小林さんは、偶然この映画を見せられてしまいます。

すごくきれいな映像で、ちょっと安心していたら、なんと、こともあろうに絶対見たくないシーンが・・・・・・。雄ギツネが罠にガチャン!とかかって、なんと死ぬまで映していたんですよ。だんだんやせ細っていって、もがいてもがいて、私、忘れられないの、その目のかんじが。最初、元気なうちは必死になって、その罠から足をはずそうとして、足は骨もろともつぶれるくらいの痛さ、そのうち弱ってきて、もがき苦しみ、そして死ぬまでをカメラは最後まで撮っていたんですよ。ドキュメンタリー・タッチで。

最後は、かえってこないのを雌ギツネが心配して、何度も何度も外をうろうろしているのを撮っているのよね。それをきっちりピントを合わせ、美しい映像で映し出している。そして、罠の音も、苦しむキツネの声もすべて録音もされている。なんというひどさ!だんだんやせ細り、最後はボロ布のようになりそして死ぬ・・・・・・。

page57-58

小林さんは、その残酷さを嘆くと同時に、その罠は映画作りのために仕掛けられたのかもしれないと疑います。そういう脚本だったのだろう、と。

そうでなければ、目の前でこんなに苦しむキタキツネをなぜあなたがたは助けなったのか。足を切ってでもなぜ助けなかったのか。それをそのまま映像にすればいいじゃないですか。スタッフが映画作りも忘れてキタキツネを助けるというのも、ドラマじゃありませんか。ドキュメンタリー・タッチというのは、そういうことじゃありませんか。そのほうがずっと感動を呼ぶと思う。

page57

小林さんの怒りが伝わってくる文章です。私も怒りしか感じられません。

世間の人々はしばしば、「野生動物の生活に人間が手を出してはいけない」といいます。私もその点は同意です。しかし、このキタキツネは人間がかけた罠にかかったのです。野生動物は自然のままに、というのであれば、即座にその罠を外して、キタキツネの脚を罠にかかる前の健康な脚に戻してあげて、それでやっと「自然のまま」なんです。

私は帰り道、重い心をかかえて、動物映画とはなんだろうかと思ったんです。さも動物愛護をうたっているように見えるけども、死に至るまで撮り続けている無情。無残に、やせ細って、足の先から腐ってきて、全身に血が回らなくなり息絶えていく、罪なき生きものをそのまま見捨てるどころか映画にしてしまう。

(中略)もだえ苦しむ姿を映し続ける神経は、営利以外の何ものでもないと思います。私はあのシーンを一生忘れない、あんまりつらいから忘れたいのに、ぜったい忘れられない。

page57-58

小林さんは、その思いを、ご自身の本の中に書きます。すると、もっとつらくなったことに、中学二年の子から手紙が来て、カメラマンは涙を流しながら撮り続けたかもしれません、と書いてあったというのです。

そして、うちのお母さんがぜったいに動物を飼ってくれないのは、死んだ時がつらいから、悲しいからというやさしさからなのですって書いてあるの。

つらかった。

やさしさというのは、命を助けるということから、それからはじまらなくてはいけないと私は思う。命を見捨てるやさしさなんてないと思うのですよね。たとえば、死にかけの捨てねこを見ても、死ぬときがつらいから、別れがつらいから拾ってあげない、というのはほんとのやさしさではないと思う。

page58-59

その通り。そんなのは「やさしさ」ではなく、「飼っていた動物が死んで自分が悲しむなんて、そんな可哀そうなこと自分に対してできない」という、どこまでも自分本位な身勝手だと、私は思うのです。ほんとうにやさしい人は、自分が悲しもうが苦しもうがそんなこと知ったこっちゃない、気にするのは、その動物を幸せにできるかどうかということだけ。

野良猫に餌をやることについても同じです。小林先生の主張に対し、これまた未成年から手紙が来て、自分も猫は大好きだけど、そのノラちゃんたちが、他人に迷惑をかけることがあることを、先生は知っていますか、なんて書いてある。そして、遠くからきてノラちゃんにエサをやる人に腹が立つと書いてある。

悲しいですよね、エサをやらないと飢えてしまう、そのことがどれだけ哀れでかわいそうなことかには思いおよばない。せめてエサでもあげたいという優しい人の心がわからない。そういう子どもがものすごく多くなった。それはね、自分でものを考えていないからなんです。大人が言っていることを鵜呑みにしているんですよね。大人たちがねこの被害があるとかなんとかと言うことによって自分もそう・・・。だって、誰かがノラねこにエサをあげるのを見て、子ども自身がすごくそのことをとがめたてるような心を持っているとすれば、それはものすごくおかしいことだもの。自分もあげたい気持ちになるのが子どもだと思うから。ところが、まわりの大人によって自分が納得しちゃっている、そういうのがすごく多くなりましたね。それでいて、私はねこが好きなんですって必ず書いてある。それは好きということにはならない。好きだったら、助けようと思うし、餓死するなんてとんでもないということなんだけれども。

page60

子供は大人の言葉に大きな影響をうけます。大人の何気ない一言に、人生を左右されることだってあるんです。だから気を付けなきゃいけない。小林さんは、ご自身の体験で、そのこともよくご存じです。

たとえば「イモリの花子ちゃん」という章。

小林さんは、結婚したての頃、ちょっとの間だけ九州の田舎に住んだことがありました。生きものが豊富に生息していて、その中にヤモリもいました。完璧な都会っ子だった小林さん、最初はヤモリが気持ち悪かったのですが、

たまたた私の母が来ていて、

「わあー、かわいいわね」

って言ったの。人間って、ほら「かわいいわね」のひと言で本当にそう思えちゃうことってあるでしょう。母の言葉でじっくりとヤモリを見たんですよね。それまでは気持ち悪いと思ってたのでちゃんとみなかったから。きちんと目をやると、ほんとにかわいいの。足の裏が吸盤みたいにペタッペタッてくっついておなかも全部みえて。

「かわいいわね」って母が言わなかったとしたら、私、こんな文章も書いてないし、今もきっと気持ち悪いままでしょう。子どもに親が、「かわいいわね」というか「きたない犬、触っちゃだめ」というか、そのひと言の違いが子どもの人生を変えることだってあると思う。

page95

これ、すごく大事なことですよね。人間、生きていく上で、野良猫やヤモリや虫やその他を、「わあ、かわいい」と思って暮らすか、「げ、きたない、こわい、あっちいけ!」と怯えて暮らすか、長い一生どちらの人生が幸せか、もう考えるまでもないと思うのです。「かわいい、かわいい」と暮らせる人の方が、何万倍も幸せに決まっている。

わずか200余ページの、動物専門家ではない人が書いた本ではありますが、内容的には、これ以上ないほどの動物愛が詰まっています。動物愛護精神の塊のような本です。平易な文章で読みやすく、専門家が書いた難しい本より、心に深く浸みてきます。

おすすめの一冊です。どうぞお読みください。

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『愛しのチー公へ』

生き物たちとの一期一会

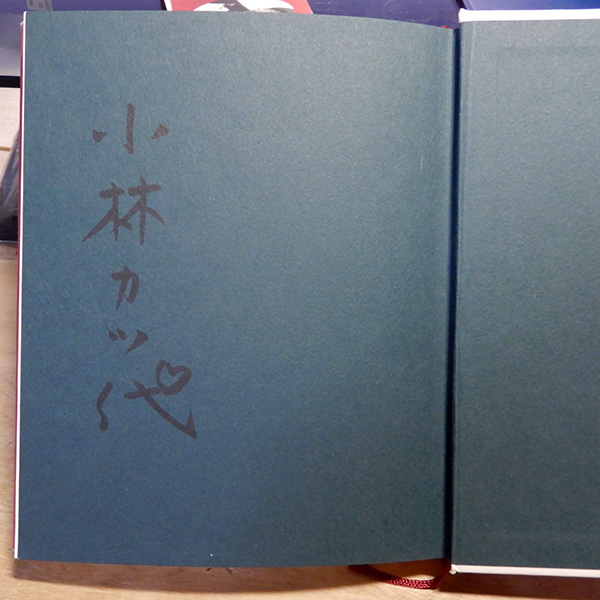

- 著:小林カツ代

- 画:小林真理

- 出版社:(株)筑摩書房

- 発行:1999年

- NDC:914.6(日本文学)随筆、エッセイ

- ISBN:9784480816108

- 221ページ

- モノクロイラスト(カット)

- 登場ニャン物:クーパー、ミーナ、ポン太、ミカン、チー公、ほか

- 登場動物:ニワトリ、鯉。犬、カラス、毛虫、金魚、カイコ、ほか多種多数

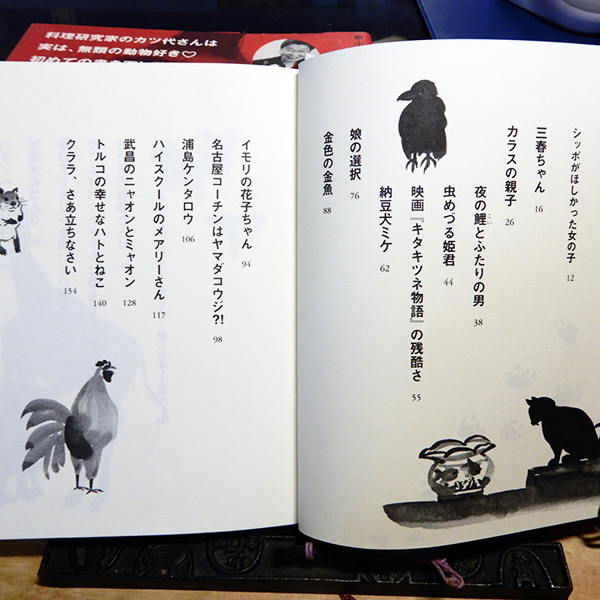

目次(抜粋)

シッポがほしかった女の子

三春ちゃん

カラスの親子

夜の鯉とふたりの男

虫めづる姫君

映画『キタキツネ物語』の残酷さ

納豆犬ミケ

娘の選択

金色の金魚

イモリの花子ちゃん

名古屋コーチンはヤマダコウジ?!

浦島ケンタロウ

ハイスクールのメアリーさん

武昌のニャオンとミャオン

トルコの幸せなハトとねこ

クララ、さあ立ちなさい

ハチノヘハッチャン

盲導犬のつらさ

桜の下でキリンを飼いたい話

ねこよけペットボトルは幸せもよけている

震災後の動物たちは

すこし長いけどあとがきにかえて 愛しの、愛しのチー公へ

【推薦:にゃぐ様】

ご存知、元気印の料理研究家小林カツ代さんが幼い頃から共に暮らした、数知れない動物達との思い出話です。

目次をぺらぺら捲った時には猫ちゃん以外の動物がいっぱい・・・と些かがっかりしたのですが第1話のめんどりの三春ちゃんにやられました。

ニワトリをペットにしない時期に起こった事とは簡単に括れない、カツ代ちゃんの三春ちゃんに対する思いと葛藤。心の傷。涙が止まらない・・・ニワトリのお話では初めてでした。

もう後は加速度がついて・・・。

カツ代さんもご主人もお子さん2人も動物に並々ならぬ愛情と時間を費やし共に生きていこうとしてる様子に、心打たれました。

人間も含めて、全ての動物が幸せになれるように・・・。

本当のグローバリゼイションとは何だろうと真剣に考える良い機会に恵まれたと思います。

勿論、猫ちゃん物も素敵ですよ。

*サイトリニューアル前にいただいておりましたコメントを、管理人が再投稿させていただきました。