南里秀子『猫と暮らせば』

延べ4万5千頭の猫達をお世話。

南里さんは、日本で初めて「キャットシッター」という仕事を始められた方です。今までにお世話した猫の数は、なんとなんと、延べ4万5千頭!

そんな「超々猫ベテラン」の南里さんが執筆したのが、この本・・・あれえ?ちょっと違うかも?だって話しているのはもっぱら猫達みたいだから(笑)。

そう、この本は、猫が語っている体裁をとっています。猫が人に語ったり相談したりしている章もありますが、猫の一人語りや、猫が猫にアドバイスしている章の方が多いかも?

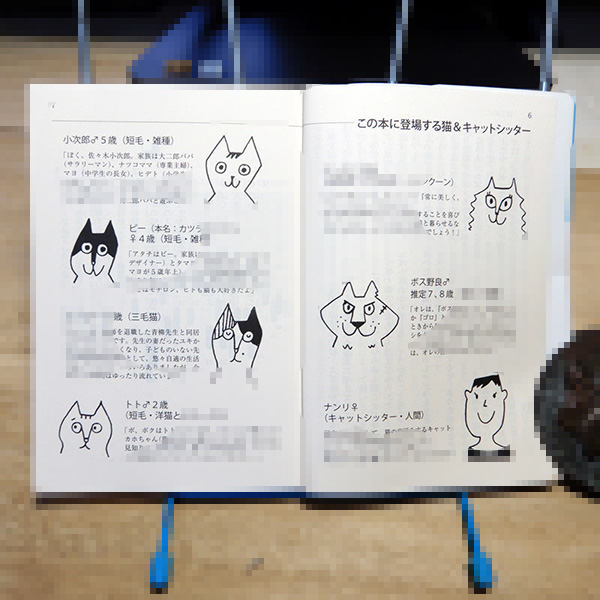

語ってくれるのは以下のメンバー。

・ジュリ ♀5歳、血統書付きの長毛メインクーン

・ボス野良 ♂推定7-8歳、短毛・雑種

・小次郎 ♂5歳 短毛、雑種

・ピー(本名:カツラギタマコ)♀4歳 短毛・雑種

・ミツコ ♀15歳 三毛猫

・トト ♂2歳 短毛・洋猫とのミックス

それから、

・ナンリ ♀ キャットシッター・人間

南里秀子『猫と暮らせば』

内容的には、猫が人と幸せに暮らすためのノウハウ集です。いわゆる「飼育書」を、やさしい文章で書きおろしたような?ただ、ふつうの飼育書より、ずっと猫目線です。猫の視点から書かれているという想定です。

そのためか、「人をとりこにするコツ」とか「つきあってもいい人間を見抜く」等、ふつうの飼育書にはあまりない章もあったり。

その一方で、「お掃除のコツ」「動物病院で好かれるコツ」等、もっぱら人間へのアドバイスばかりの章もあったり。

驚いたのが、「猫口密度はどのくらい?」という章に書かれてあった実話。南里さんが仕事でいった中で一番猫の数が多かったのは、なんと80匹だそうです!

しかも

このお宅では、猫を20畳くらいのスペースの猫舎に入れていて、「猫収容所」って感じでした。

(中略)おまけに、掃除を簡単にするために、よけいなものは一切置いて無くて、隠れる場所もない。トイレはコンクリートの床に垂れ流し状態でした。

page188

この猫達の世話をしていた「おかあさん」が、ぎっくり腰で動けなくなり、他の家族は決して猫舎に入ろうとしないので、掃除と食事のために南里さんが呼ばれたそうですが、

(前略)とにかくものすごい臭い。「鼻がひんまがる」なんて生易しいもんじゃありませんでした。鼻がもげそうな迫力。

page188

食べるときは奪い合うようにガツガツと、弱い猫はごはんにありつくこともできない、猫達の目に表情はなく、ひどいストレス状態だったといいます。

しかも、この「おかあさん」、こんなひどい状態に猫達を入れながら、捨て猫を見つけると拾ってきてしまうのだそうです。つまり本人は「猫を救っている」と勘違いしているのです。まさに典型的なアニマル・ホーダーですね。

本ではその後この猫達がどうなったのか書いていないので心配です。ごく近いうちに多頭飼育崩壊するだろうことは目に見えているのに。

南里さんは「災害が起こったときキャリーバッグで連れ出せる数が、いっしょに暮らせる限度数じゃないかな」と書いています。私もまったく同じ考えです。(ではありますが、実は私自身すでにその数を超えてしまっています(大汗)・・・現在、猫6頭+犬1頭の計7頭。キャリーバッグに全員を入れて運べる数ではありません・・・)

最後に、もうひとつ、私もまったく同意!な一文。

純血種とかいうけど、実際には品種改悪よね。

page154

南里秀子『猫と暮らせば』

南里秀子『猫と暮らせば』

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『猫と暮らせば』

- 著:南里秀子(なんり ひでこ)

- 出版社:株式会社 小学館 小学館文庫

- 発行:2010年

- NDC:645.6(家畜各論・犬、猫)

- ISBN:9784094084764

- 285ページ

- 登場ニャン物:小次郎、ジュリ、ピー、トト、ミツコ、ボス野良、その家族、南里さん。

- 登場動物:

目次(抜粋)

はじめに

この本に登場する猫&+キャットシッター

子猫

1 半年の間にあなたがやるべきこと(ミツコ)

2 ぼくのスーパーテクニック(小次郎)

3 猫の生活必需品(ピー)

ほか

成猫

34 人間のオトコ後略法(ミツコ)

35 人間のオンナ攻略法(ミツコ)

36 みんなのトイレはどんな?(トト)

ほか

老猫

73 猫は優雅に年をかさねる(ミツコ)

74 老いのサイン(ジュリ)

75 虹のたもとで待ってるよ(小次郎)

ほか

あとがき

解説 北尾トロ

【推薦:ライニャン様】

キャットシッターとして、延べ4万匹もの猫達と触れ合ってきた著者でもある南里秀子さん。

その経験を活かし、「猫を飼う」のではなく、「猫と共に暮らす」という観点から、猫達の事について書かれています。

また、猫達、そのご家族、そして南里さんの会話形式で、文章が書かれているので、読み易く、楽しめました。

物足りない、っという方もおられるかもしれませんが、重要な所は押さえてあると思います。

猫達の話を聞くような感じで読まれると、もっと楽しく読めると思います。

本の「はじめに」のところで、

「人向けというよりは、猫が猫にアドバイスする内容が多いくらい」っとあります。

だから、猫のための『人との暮らし方の本』っというのが、一番当てはまるかもしれません。

(2005.5.29)

*サイトリニューアル前にいただいておりましたコメントを、管理人が再投稿させていただきました。