リリアン・J・ブラウン『猫は汽笛を鳴らす』

SLを復活させた直後に失踪した男は、いずこへ?。

その男、フロイド・トレヴェリアンは、元は一介の大工だった。

建設業で成功した後、ランバータウン信用組合を設立して理事長となる。典型的なブルーカラーが、ホワイトカラーの金持ち男に、華麗なる変身をとげたのだ。

フロイドの趣味は蒸気機関車だった。

資産を築くや、本物の9号機関車と客車と食堂車を購入、贅を尽くして改装し、「ランバータウン・パーティートレイン」として走らせた。

蒸気を噴き上げて走る機関車、豪勢な食事、美しい風景。

この北の地の、観光の目玉となるはずの計画だった。

ところが、その祝すべき初日の直後に、ランバータウン信用組合に監査が入り、理事長のフロイドが失踪してしまう。

美人秘書も。

ふたりは一緒に逃げたのか?

一方。

ポリー・ダンカンは、交際相手のクィラランから実質タダでもらった2エーカーの土地に、新居を建てていた。

クィラランは、50代の独身男、元は敏腕新聞記者。

そして今は、

自分は職場を引退し、責任を負うべき家族もなく、合衆国北東部中央でもっとも裕福なんだ、としばしば考えることがある。それでも、クィラランの人生はシャム猫にえさをやり、毛にブラシをかけ、二匹と遊んでやり、膝を提供し、トイレを掃除する、という些末な仕事を中心に回っているのだった。

page149

つまり、思いがけず莫大な財産を相続してしまったが、お金に興味はないので「クリンゲンショーエン基金」を設立して資産管理をまかせ、自身は猫の相手をしながら、ゆるいフリー記者を続けているという、なんとも羨ましいご身分の男である。

クィラランほどの資産があれば、ガールフレンドに家を一軒新築してあげることくらい、なんでもないことだった。

が、ポリーはそれを嫌った。

土地こそ貰ったけれど、家の方は、自分が稼いで貯めたお金で、自力で建てることを望んだのだ。

だから、最近のポリーが、家のことしか考えていないようなのも、不思議ではなかった。

彼女は今、全関心を新築の家に向けていたのだ。

相手にされず、クィラランはなんとなく、つまらない。

そして、愛猫ココは、建設中の家を、異常に気にするようになり、そしてついに、例の「死のダンス」を踊った・・・

つまり、これは、誰かがどこかで殺されたという意味だ!

クィラランの口ひげがピリピリ震える。

昔の、敏腕新聞記者としての探求心がムクムクと頭をもたげる。

偶然、有能な助手を南から迎えることもでき、クィラランの追求がはじまる。

*****

それにしても、この小説に出てくる人は、裕福な人が多いですねえ。

クィラランは別格としても。

広大な屋敷に住み、室内装飾はプロのインテリアデザイナーに(価格上限無しで)一任するような人たち、とか。

これが大都市ならわかるんです。

北のはずれの、人口わずか3000人の田舎町に、こんなに金持ちが集まっているのかと、不思議になっちゃうくらい。

今回は、古い蒸気機関車一式を購入して整備して走らせる、ある酔狂な男が出現します。

でも家庭は不幸。

これも定番ですね。

アメリカの、大資産家の家庭って、みんなこんなに変なのでしょうか?

であれば、クィラランが頑として結婚しようとしないのも、頷けちゃうのですが。

シャムネコのココとヤムヤムは、物語のあちこちに出て来ます。

当然です。

彼らこそが最重要登場人物(猫物)なのですからね。

でも、なんか最近の号は、ココもヤムヤムもストーリー上の役割にそった、「意味のある」登場ばかりといいますか。

用もないのに無駄に出てきて愛想を振りまくとか、意味もなく登場してただゴロンゴロン甘えるとか、そういうシーンがほぼ皆無となりつつあるのが気になります。

ポリーの猫・ブッツィーや、シーリア・ロビンソンの猫・リグリーの名前もところどころ登場はしますけれど、猫たち自身の描写はないし。

猫ミステリーとしては、ちょっと寂しいような・・・

物語の最後は、賛否があるかと思います。

そんなことをして良いのかという常識論。

いや、あれこそが男のロマンだ!天晴れだ!という夢見男。

残された人々の事を考えたことがあるのか、とヒステリックに叫ぶ女性もいるでしょう。

私には、・・・あの気持ちはわからないなあ。

ただ馬鹿な男と思うだけで。

ロマンも何もなくてすみません。

ところで。

ほお、と思ったのが、次の文章。

これがちいさな町の新聞の方針なのだ。大都会の日刊新聞で働いていたライカは、ぎょっとさせられるような、心臓が止まりかねない、身の毛もよだつ見出しを好んだ。どこからも四百マイル北で生まれ育ったジュニアは別の考えを持っていたし、地元の習慣がしみついていた。ジュニアはいつもこういった。「悪いニュースをさらに悪く見せてはだめです」

page74

現在の日本のマスコミといえば、何でもないことをいかに悪く見せるかに四苦八苦しているような気がしてなりません。

とくにテレビね。

誰それと誰かれが、手をつないで歩いていたとか。

それだけで、もう大騒ぎ。

どーでもいいじゃない、そんなこと!

その一方で、すごーく大事なことが、まったく言及されずにいたり。

ニュース番組を見ていると、もっと他に大切なことがあるでしょうと言いたくなります。

※著作権法に配慮し、本の中見の画像はあえてボカシをいれております。ご了承ください。

『猫は汽笛を鳴らす』

『猫は・・・』シャム猫ココシリーズ

- 著:リリアン・J・ブラウン Lilian Jackson Braun

- 訳:羽田詩津子(はた しづこ)

- 出版社:早川書房 ハヤカワ文庫

- 発行:1998年

- NDC:933(英文学)アメリカ長編小説

- ISBN:9784150772161

- 326ページ

- 原書:”The Cat who blew the Whistle” c1995

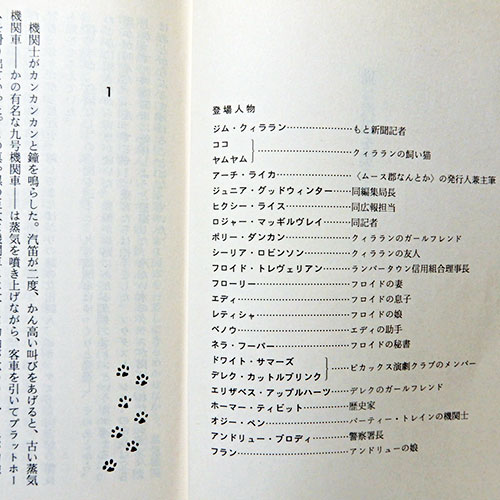

- 登場ニャン物:ココ(カウ・コウ=クン)、ヤムヤム、リグリー、ブッツィー

- 登場動物:チャウチャウ犬